Chronique de Guy Bajoit[1]

Faire le point

Avec mes quatre chroniques précédentes, j’ai essayé de montrer :

- que la plupart des sociétés actuelles obéissent à la logique du capitalisme néolibéral mondialisé (même si ce régime doit faire face aujourd’hui à d’importantes divisions internes[2]) ;

- qu’au cours de sa longue histoire, le capitalisme a déjà connu au moins « trois âges » : national-libéral (celui que Marx a analysé), national-protectionniste (celui de F. Roosevelt et de M. Keynes) et néolibéral-mondialisé (celui de M. Friedman) ;

- que les mutations ainsi introduites dans les pratiques (techniques, économiques, politiques et sociales) ont aussi engendré une puissante idéologie néolibérale, porteuse d’une mutation culturelle : le passage du règne d’un modèle culturel progressiste (celui de la première modernité) à un modèle culturel subjectiviste (celui de la deuxième) ;

- et que tous ces changements ont eu des effets concrets sur la vie quotidienne des gens d’aujourd’hui (sur leurs relations sociales en famille, à l’école, dans la religion, au travail, dans la vie politique, etc.).

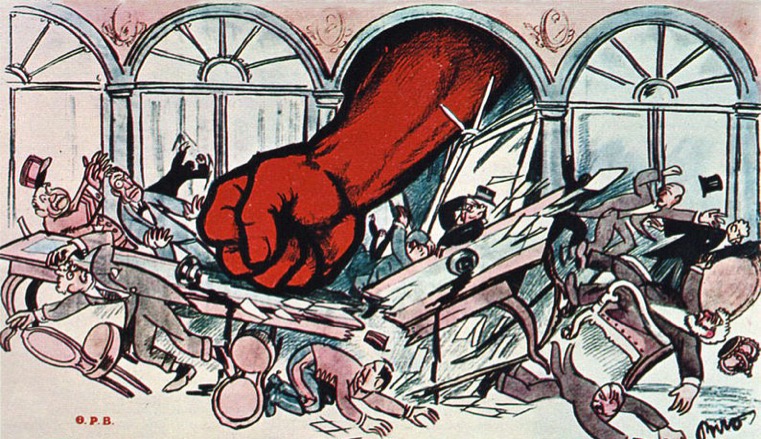

Ce bouleversement radical et complet de toutes les conditions d’existence de nos contemporains a eu des conséquences que beaucoup d’entre eux jugent très néfastes, voire intolérables : l’augmentation du chômage, des inégalités et de l’exclusion sociale, les menaces sur l’environnement et la santé des consommateurs et de l’espèce humaine, la montée de l’individualisme, les dégâts psychologiques du nouveau mode de vie (stress, burn out…). Tous ces effets néfastes sont aujourd’hui combattus par une multitude d’initiatives de résistance et par une recherche incessante d’alternatives. Ces luttes sociales et politiques surgissent partout dans le monde mais elles agissent en ordre si dispersé que leur efficacité reste encore très limitée : de nos jours, comme hier, rien ne semble pouvoir arrêter, ni freiner, ni même dévier de sa trajectoire le « bulldozer capitaliste ». Comme ce n’est pas la première fois dans le cours des deux derniers siècles qu’une situation semblable se produit – qu’une croissance brutale des forces productives entraîne un bouleversement complet des relations de production (pour le dire comme Marx) -, je pense qu’il est très utile de tirer quelques leçons de ce qui s’est passé hier.

Quelques dures leçons de l’histoire

1- Le projet de la gauche est une utopie

Si on ne l’associe qu’au capitalisme, « la Gauche » est née avec la Révolution Française.[3] Vouloir que tous les membres d’une société, sans exception, soient considérés comme égaux et traités comme tels est un projet très utopique. Il est vrai que les humains ont besoin de croire à des utopies pour donner du sens à leur existence et que, de toutes celles qu’ils ont inventées, l’utopie égalitaire est sans doute la plus humaine qui soit. Cependant, mieux vaut savoir que c’est une utopie et ne jamais l’oublier : c’est un horizon hautement désirable, certes, mais inaccessible, vers lequel il est possible d’avancer pas à pas, mais en sachant bien qu’on ne l’atteindra jamais. Et il vaut mieux, avant de s’y engager, savoir qu’il faudra toujours rester vigilant pour ne pas être obligé de reculer, et souvent de tout recommencer à zéro.

Pourquoi en est-il ainsi ? Ce n’est là qu’une conséquence de la logique des relations sociales entre les humains tels qu’ils sont : certes, leurs relations les engagent dans des liens de coopération, mais ceux-ci sont aussi des liens de compétition, de conflit et même de contradiction.[4] Dès lors, ces liens tendent à produire structurellement des inégalités, qui ne peuvent être maintenues que par le recours à la domination sociale. Pour qu’une relation sociale soit égalitaire, il faudrait que l’acteur qui a les moyens de dominer s’y refuse volontairement (ce qui est rare, pour dire le moins) et/ou que celui qui est dominé s’en défende fermement (ce qui est loin d’être toujours le cas) ; faute de quoi la domination finira inéluctablement par s’instaurer entre eux. Ce constat, somme toute assez banal, me paraît étayé par des observations empiriques suffisantes pour pouvoir être tenu pour vrai, au passé comme au présent, dans n’importe quelle culture, que les acteurs soient des hommes ou des femmes, des Blancs ou des Noirs, des jeunes ou des vieux, des croyants ou des incroyants… Autrement dit rien n’arrête la tendance à la domination sociale, sauf l’action solidaire des dominés eux-mêmes. Ce constat reste vrai, même quand les acteurs en relation sont des gens de gauche : la tendance à produire des inégalités est inscrite dans les relations sociales, aussi bien à gauche qu’à droite. Oublier cette leçon, c’est se condamner à lutter, à souffrir et à mourir pour rien !

2- La justice ne va pas sans la démocratie

Une grande partie de la gauche d’hier a commis l’erreur de sous-estimer la valeur de la liberté (donc de la démocratie politique) et de tout miser sur l’égalité (donc sur la justice sociale). Elle n’a pas compris que ces deux valeurs sont complémentaires : l’une ne va pas sans l’autre. S’il est vrai que la démocratie n’a de sens que dans une société juste (que signifie-t-elle, en effet, pour les dominés ?), l’inverse est tout aussi vrai : la justice sociale, même limitée, ne peut être garantie que par la démocratie politique. En effet, faute d’être contraints de respecter la démocratie, les dirigeants de l’économie et de l’État, même quand ils sont de gauche, échappent souvent à tout contrôle, deviennent rapidement des dominants (en vertu de la logique des relations sociales) et restaurent à leur profit des injustices, protégées par des pouvoirs politiques, au besoin totalitaires. Le régime de la démocratie politique et sociale (qui, elle aussi, est une belle utopie !) constitue, pour les dominés, la seule garantie qu’ils auront le droit de s’unir, de s’organiser, d’exprimer leurs revendications, d’exercer des pressions, et qu’ainsi, les dominants pourront être contrôlés, critiqués, et au besoin, remplacés, sans qu’ils puissent recourir à la force physique répressive. La gauche ne devrait plus jamais oublier cette dure leçon de sa propre histoire.

3- La société sans classes est une illusion

Pour accéder à l’intégralité de cet article, vous devez vous connecter (connexion) ou souscrire à l’Abonnement numérique.

Guy Bajoit

[1] Professeur émérite de sociologie de l’Université catholique de Louvain. Vos questions et commentaires sur ce texte seront les bienvenus : guy.bajoit@uclouvain.be.

[2] Je pense bien sûr aux succès électoraux de la droite nationaliste populiste ont la montée est observable aux États-Unis et dans plusieurs pays de l’Europe occidentale depuis quelques années. Manifestement, certaines forces politiques de l’extrême droite ont compris qu’il était possible de surfer sur cette vague pour gagner les élections et prendre le contrôle du pouvoir en flattant les tendances nationalistes ou régionalistes des masses populaires, et en répondant aux inquiétudes des fractions les moins compétitives (donc aussi les moins libérales) de la nouvelle classe dominante (la ploutocratie). Qu’ils soient pauvres ou riches, ceux qui subissent les effets dévastateurs d’une compétition trop dure pour eux ont compris qu’ils avaient intérêt à soutenir ces replis nationalistes pour conserver le contrôle et l’appui des États dans lesquels leurs emplois et leurs entreprises sont implantés.

[3] Il n’est peut-être pas inutile de rappeler que le mot « gauche » provient de la place occupée dans l’hémicycle de l’Assemblée Nationale par les Jacobins républicains après la Révolution Française : ceux-ci avaient pris l’habitude de siéger en se regroupant « à la gauche » du Président, qui faisait face à l’Assemblée. Ce n’est que plus tard que « ceux de gauche » sont devenus des radicaux, des socialistes, de anarchistes, des sociaux-démocrates, des communistes, etc., donc des gens qui combattent le capitalisme de l’une ou l’autre manière. Je pense qu’il est préférable de conserver le mot « gauche » mais qu’il faut absolument le redéfinir et l’étendre à l’ensemble des luttes contre n’importe quelle forme de domination sociale (de classe, de genre, de race….). Je tenterai de le faire dans une prochaine chronique.

[4] Pour plus d’explication, je renvoie le lecteur à mon livre : La Maison du sociologue (Academia, 2015).

[5] Même si cette « classe G » est composée des représentants élus par la « classe P », comme c’est le cas dans le mode de production autogestionnaire : ces délégués remplissent la « fonction de classe G ».

[6] L’opposition entre « gestion dominante » (pour désigner un usage du surplus au service des intérêts privés de la classe gestionnaire) et « gestion dirigeante » (pour désigner son usage conforme à l’intérêt général) est reprise à Alain Touraine (voir la « double dialectique des classes sociales » in Production de la société, 1973).

[7] Et vivre dans un phalanstère de Charles Fourier ou travailler dans une usine d’André Godin.

[8] Et qui avait la fâcheuse tendance d’oublier…. ce que je viens d’écrire dans la parenthèse !

[9] Dans la journée de travail (par exemple de 12 heures) de l’ouvrier, Marx distinguait deux périodes. Pendant la première (par exemple 5h), il produit les biens dont la valeur marchande servira à payer son salaire (c’est le « temps de travail nécessaire ») ; durant la seconde partie de la journée (7h), les biens qu’ils produit, une fois vendus sur le marché, constitueront la plus-value absolue que le patron s’appropriera (c’est le « temps de surtravail »). On comprend que le raccourcissement de la journée de travail (disons de 12 à 8h) et la hausse des salaires (disons de 20%) soient les deux variables qui peuvent réduire directement la plus-value absolue. En effet, l’ouvrier travaillera 4h de moins par jour et il lui faudra 6h pour produire l’équivalent de son salaire. Le temps de surtravail passerait ainsi de 7h à 2h, et, à la limite, la plus-value absolue disparaîtrait entièrement, donc aussi le capitalisme ! La seule manière de reconstituer la plus-value absolue perdue est de mettre entre les mains de l’ouvrier des outils qui lui permettront de produire une plus grande quantité journalière de biens et d’augmenter l’intensité de son travail (taylorisme).

[10] Voir ma chronique n°2 sur « Les trois âges du capitalisme ».