Article paru dans le journal n°2

e

Le constat est évident: le monde du travail subit d’énormes mutations. En Europe, depuis les années 1950, la productivité des travailleurs a été multipliée par cinq, la durée du travail a diminué de 30%, de plus en plus de femmes sont arrivées sur le marché de l’emploi, les temps partiels se sont multipliés…

Au total, nous produisons collectivement trois à quatre fois plus d’objets et de services. Le bien-être de la population a-t-il évolué en parallèle? Certes pas, tous les indicateurs, objectifs et subjectifs, montrent que la majorité de nos contemporains se sentent moins bien dans leur peau que leurs parents vivant durant les «Trente glorieuses». C’est en partie dû à l’augmentation des inégalités: le partage de la richesse s’est modifié et les millions de travailleurs ont vu leur part passer de 72% à 62% tandis que quelques milliers d‘actionnaires ont vu la leur passer de 28% à 38% [1].

Cette injustice n’explique pas à elle seule le rejet croissant vis-à-vis de l’emploi salarié constaté aujourd’hui. Accroître la productivité a nécessité une augmentation des cadences, une division du travail qui lui a fait perdre son autonomie. Trop souvent le travail ne produit plus de la valeur d’usage pour la société, mais de la valeur d’échange pour les actionnaires. Beaucoup ont le sentiment de ne plus avoir des outils à leur service mais d’être devenus des outils au service de la méga-machine industrielle productiviste. Maladies psychosomatiques et burn-out sont les symptômes de cette pression et insatisfaction.

Si l’emploi procure toujours revenu et rang social, c’est à contrecoeur que beaucoup se soumettent à cette logique. Certains, même, sont prêts à prendre des risques pour redonner sens à leurs activités quotidiennes. Des «échappés du travail» réduisent leurs heures de turbin ou vont jusqu’à l’abandonner complètement pour se consacrer à des activités qui correspondent à ce qu’ils croient juste, et donnent ainsi sens à leur vie.

L’avenir n’est pas plus réjouissant. L’informatisation, la numérisation, l’intelligence artificielle vont accélérer le remplacement des femmes et des hommes par des machines: de 10 à 50% des emplois pourraient disparaître dans les 30 années qui viennent. D’autre part, la crise écologique et les limites environnementales aujourd’hui atteintes font que l’on ne pourra poursuivre la fuite en avant du «toujours plus». Dans nos contrées, nous vivons déjà dans une ère d’abondance matérielle et seule l’injuste répartition de la richesse et les diktats de la publicité et des médias empêchent la majorité d’en prendre conscience.

Ou alors, le plus grand nombre parviendra-t-il à faire entendre ses revendications? Les syndicats réussiront-ils à faire redémarrer la réduction collective du temps de travail? La croissance du nombre de chômeurs (indemnisés ou non) va-t-elle enfin s’arrêter grâce à ce type de mesures ou allons-nous vers une société à deux vitesses avec un nombre réduit de travailleurs stables mais surmenés et une masse toujours plus grande de précaires, alternant petits boulots et chômage, et d’«inutiles», exclus définitivement du circuit de l’emploi?

La réduction collective du temps de travail limiterait certes les dégâts, mais cela ne correspond pas au souhait d’une frange toujours plus grande des jeunes et de celles et ceux qui ne se satisfont plus des promesses illusoires du productivisme-consumérisme.

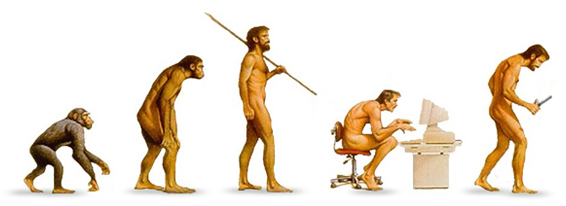

Ceux-là, pour quitter l’état d’animal laborans (bête de somme qui trime pour survivre)[2] vers celui d’homo faber (humain créatif), auraient besoin de règles sociétales nouvelles. Cela nécessiterait quelque chose comme un revenu inconditionnel, une gratuité perdue quand le capitalisme a commencé à s’imposer il y a trois siècles. C’est là une révolution qui mettra sans doute du temps à s’imposer à des sociétés imprégnées de travaillisme et de religiosité («Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front»), mais c’est un futur désirable qui, peut-être, ajoutera une quatrième étape au destin de la partie dominée de l’humanité: esclavage, servage, salariat et puis…, terme encore à inventer.

[1] OCDE (2012), Partage de la valeur ajoutée entre travail et capital: Comment expliquer la diminution de la part du travail?

[2] Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, Paris, Calmann-Lévy, 1961, éd. poche, Paris, Presses-Pocket, 1988