En s’y mettant à plusieurs, on peut, modestement, essayer de faire comme Marx ! Or, c’est le moment de s’y mettre, parce que la gauche est complètement désorientée partout : elle n’a rien de clair à proposer à l’écrasante majorité de ceux qui subissent ou qui détestent le capitalisme néolibéral. Et elle ne sait plus où donner de la tête, alors que c’est justement de la tête qu’il faudrait donner !

Qu’a-t-il fait au juste, Marx ? Il n’a pas lancé le mouvement social ouvrier, qui existait déjà depuis quelques décennies. Il n’a pas non plus lancé le mouvement politique socialiste qui, lui aussi, existait. Non. Il a d’abord analysé comment fonctionnait le capitalisme en Europe occidentale et principalement en Angleterre au milieu du XIXe siècle. Le capitalisme aussi était déjà là depuis très longtemps : après une première étape, celle du capitalisme artisanal-marchand, il avait muté – comme le font les virus ! -, et il était entré dans une seconde étape, celle du capitalisme industriel national. Or, depuis quelques décennies – disons depuis le derniers tiers du XXe siècle -, il a encore muté : il est entré dans une troisième étape, celle du capitalisme néolibéral mondialisé. C’est celui-là que nous devons analyser pour « faire comme Marx ». Bien sûr, les analyses de Marx l’ont mené à des conclusions en termes d’action sociale et politique : il ne voulait pas seulement connaître le monde, mais le transformer. Il a donc fait aux acteurs sociaux et politiques de la gauche sociale et politique de son époque quelques propositions, que ceux-ci ont interprétées à leur manière, et dont ils ont tiré d’autres conclusions encore. Tout cela a alimenté un formidable mouvement de réflexion sur la société : des débats souvent houleux, des divisions fratricides, des conflits interminables, des actions souvent contradictoires, mais aussi un sentiment profond de participer au destin du monde et de faire l’histoire (en sachant qu’on la fait) ! On peut penser ce qu’on veut de l’usage que les acteurs d’alors ont fait des analyses de Marx, mais au moins, lui, il a « donné de la tête » et il a fait ce qu’il a pu.

Je vous propose donc d’essayer de faire comme Marx ! Soyons clair : je ne me prends pas pour Marx : je n’en ai ni le génie, ni même la capacité de travail ! C’est pourquoi, je compte sur la collaboration active du comité de rédaction du Journal POUR, de tous ceux qui y écrivent des textes, et de leurs lecteurs. Je m’engage à publier ici une chronique mensuelle pendant le temps qu’il faudra pour « comprendre le capitalisme d’aujourd’hui et savoir comment le combattre » et je ferai mon possible pour répondre aux commentaires qui me seront envoyés à l’adresse e-mail guy.bajoit@uclouvain.be .

Guy BAJOIT[1], mai 2018

1- La logique de fonctionnement du capitalisme néolibéral

« Réduire l’aventure humaine à la compétition, c’est ravaler l’individu au rang de primate. »[2]

Albert Jacquard

Dans les pays du Nord occidental, depuis environ un demi-siècle, la logique dominante qui régit le fonctionnement du capitalisme a changé très radicalement. Pour le dire en une phrase, nos sociétés sont passées d’un capitalisme industriel national et protectionniste, régulé par les États, à un capitalisme néolibéral mondialisé, dérégulé et imposant ses propres règles aux États. Il importe de préciser d’abord que ces deux régimes ne sont pas seulement des régimes économiques (des modes de production), mais que ce sont des régimes sociétaux, qui imprègnent tous les champs relationnels de la vie commune.

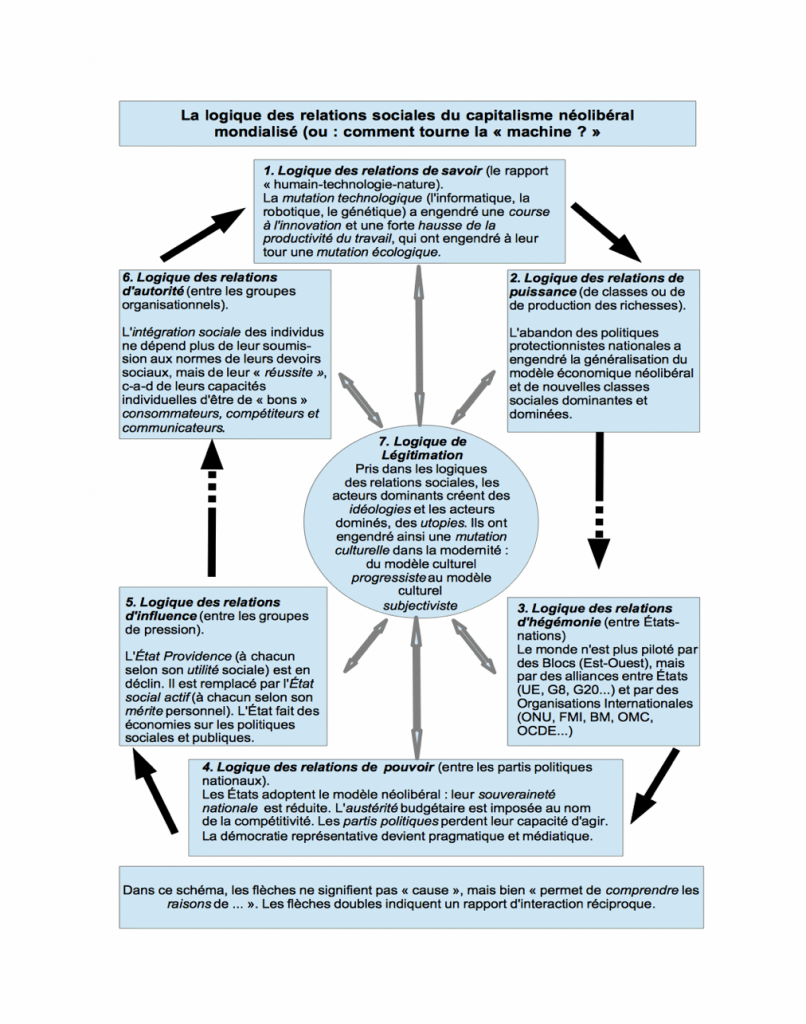

L’analyse présentée ici repose sur sept propositions[3], qui concernent les sept champs relationnels que je considère comme constitutifs de la vie commune. Ces champs sont articulés entre eux et j’estime qu’ils ont tous une importance théorique égale : car si l’un d’entre eux ne fonctionne pas comme le veut la logique de l’ensemble, il bloque le fonctionnement des autres et « la machine » ralentit ou s’arrête. Un schéma (figurant à la fin de ce texte) résume l’analyse et peut servir de guide de lecture. J’attire l’attention sur la signification des flèches dans ce schéma : elles ne signifient pas « cause… » mais plutôt « permet de comprendre les raisons de… ». Car il n’y a pas de causalité efficiente dans la vie sociale : les acteurs sont conditionnés, mais ils ne sont jamais entièrement déterminés par des logiques structurelles, et ils peuvent toujours dire « non !».

Première proposition : la logique des relations de savoir[4]

Depuis les années 1970, les innovations techniques dans les domaines de l’informatique et de la robotique, ainsi que les découvertes scientifiques de la génétique et leurs prolongements dans la biotechnologie, ont engendré une profonde mutation technologique. Celle-ci a eu au moins trois conséquences majeures.

1) Ce mouvement a engendré une course effrénée à l’innovation technologique entre les entreprises des pays les plus hégémoniques du monde. Les entreprises qui ont adopté les nouvelles technologies, et sont parvenues à suivre le rythme du renouvellement permanent de leurs procédés de production, ont survécu ; celles qui n’ont pas pu (ou pas voulu) les intégrer survivent péniblement ou ont disparu : elles ont fait faillite, ou bien elles ont été absorbées par les plus grandes.

2) Cette course à l’innovation a engendré une forte hausse de la productivité[5] du travail, surtout dans les secteurs les plus stratégiques de l’économie : ces nouvelles technologies permettent de produire, en quantité et en qualité, des biens et des services extrêmement diversifiés, dont l’offre dépasse largement la demande solvable dans les domaines les plus rentables de l’industrie.

3) Cette croissance accélérée et brutale des forces productives a provoqué une prise de conscience écologique. Le progrès indéfini de la maîtrise et de la transformation de la nature par la science, la technique et le travail a touché ses limites : les ressources non renouvelables s’épuisent, l’environnement est en danger, la santé des gens est menacée.

Deuxième proposition : la logique des relations de puissance[6]

Ce formidable dynamisme technologique a bouleversé les rapports sociaux de production.[7] Pour survivre, les entreprises doivent pouvoir vendre tout ce qu’elles sont capables de produire, donc elles doivent conquérir des marchés au-delà des frontières nationales de leur pays d’origine. On a vu ainsi les États, surtout dans les pays les plus industrialisés, abandonner peu à peu le protectionnisme économique (le modèle keynésien) qu’ils avaient mis en place après la grande crise des années 1929-1930. Ils ont réduit les droits de douane qui protégeaient leurs entreprises nationales contre la concurrence des entreprises étrangères. Ils ont réduit aussi, voire supprimé, les interventions des États qui avaient pour but de réguler les cycles de l’économie en entreprenant des grands travaux publics, en créant des entreprises publiques et en pratiquant le contrôle des changes. Ils ont donc privatisé (totalement ou partiellement) les grandes entreprises publiques. Bref, les gestionnaires de l’économie ont exigé que les États se mettent au service du nouveau dieu, le Marché, qu’ils se soumettent à ses « lois », qu’ils laissent circuler librement les biens et les services, les capitaux et les informations, qu’ils laissent le marché fonctionner selon sa rationalité propre, en comptant sur sa prétendue « main invisible » pour réguler les échanges. Ils ont ainsi généralisé le modèle économique néolibéral.

Cette évolution a engendré une violente montée du chômage, de l’exclusion sociale et des inégalités. Mais elle a eu aussi pour conséquence un changement radical des rapports de classes. Les classes sociales, que Marx avait identifiées pour le capitalisme industriel national – la bourgeoisie, qui s’appropriait et gérait les surplus économiques et le prolétariat qui les produisait – ne sont plus les classes qui animent le capitalisme néolibéral d’aujourd’hui.[8]

Troisième proposition : la logique des relations d’hégémonie[9]

Les performances économiques du modèle néolibéral sont telles que la nouvelle classe gestionnaire s’est efforcée de l’imposer au niveau des marchés mondiaux (Accord de Washington, 1973). Les pays qui adoptent le modèle néolibéral parviennent parfois à augmenter leur « PIB par tête d’habitant », donc la richesse économique qu’ils produisent et consomment, même si celle-ci est très mal distribuée et si les inégalités sociales grandissent entre les groupes sociaux les plus riches et les plus pauvres et entre les pays qui réussissent, tantôt plus, tantôt moins, et ceux qui échouent. Cette évolution a eu d’abord pour conséquence l’effondrement des régimes communistes de type soviétique, qui n’ont pas su résister à la compétition avec les pays capitalistes. Elle a eu ensuite pour effet de stimuler les économies de certains grands pays (les « émergents » : Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud et Mexique[10]), dont la nouvelle classe gestionnaire avait intérêt à conquérir rapidement les marchés.

Dès lors, l’ordre économique et politique mondial, qui avait régné jusqu’alors, s’est trouvé bouleversé : le monde actuel n’est plus piloté par des Blocs (Est/Ouest), mais par des alliances entre les États les plus hégémoniques de la planète (UE, G8, G20…), qui ont adopté le modèle néolibéral, et par des grandes organisations internationales (FMI, BM, OMC, OCDE…) Les dirigeants et le personnel de ces dernières, qui sont surtout financées par les États hégémoniques, sont au service du projet néolibéral et ils pèsent de tout le poids de leurs ressources financières et de leur pouvoir politique, pour promouvoir, là où c’est possible dans le monde, l’économie de marché, réputée efficace et incontournable. C’est par l’intermédiaire des États les plus hégémoniques et de ces organisations internationales que la nouvelle classe gestionnaire parvient à imposer le modèle néolibéral à tous (ou presque tous) les autres États du monde. Partout, sont mis en œuvre des traités de libre commerce destinés à libéraliser les échanges commerciaux et financiers entre les pays hégémoniques. Ces traités constituent le nouveau visage de l’impérialisme d’aujourd’hui et de demain, puisque les pays moins hégémoniques, s’ils veulent participer au commerce mondial, seront obligés de s’y soumettre dans les faits, même s’ils ne les ont pas signés.

Quatrième proposition : la logique des relations de pouvoir[11]

La classe gestionnaire néolibérale et les organisations internationales qui promeuvent ses intérêts exercent d’énormes pressions sur les États nationaux pour qu’ils se conforment aux exigences du modèle néolibéral. Dès lors la relation de force entre les États et le marché s’est inversée : pour que la « machine » tourne rond, il faut que les États renoncent à une grande partie de leur souveraineté nationale, qu’ils signent de nombreux traités internationaux qui les engagent, qu’ils renoncent à interférer sur la rationalité du marché (par exemple en aidant des entreprises ou des secteurs économiques en difficulté), qu’ils privatisent leurs entreprises publiques et qu’ils pratiquent une politique d’austérité budgétaire.

Or, les États sont inégaux devant ces exigences : les moins hégémoniques (ceux qui sont moins « développés ») sont souvent incapables de pratiquer de telles politiques, qui ouvrent tout grand la porte à l’impérialisme occidental et qui creusent les inégalités de façon dangereuse au sein de leur population (qui donc a tendance à migrer vers le nord) ; les plus hégémoniques (ceux du Nord occidental) ont dû, pour y faire face, accepter le principe d’un « État minimum » qui les a amenés à renoncer en grande partie à leur souveraineté et qui a mis en cause leur démocratie représentative. En effet, les citoyens se rendent bien compte que leurs dirigeants politiques ont beaucoup perdu de leur emprise sur les États qu’ils gouvernent : pour être élus, ils font des promesses qu’ils savent ne pas pouvoir tenir ! Par exemple, les politiciens promettent de résoudre le problème du chômage, alors que ce ne sont pas (bien au contraire) les États qui créent des emplois ; ils font des « cadeaux » fiscaux aux entreprises étrangères pour qu’elles s’installent dans leur pays : elles profitent de l’aubaine, s’y installent en effet, mais ne créent pas, ou très peu d’emplois. Tout cela fausse le « jeu » politique et provoque une crise profonde de la démocratie parlementaire représentative. D’où le découragement des électeurs qui ne savent plus pour qui voter, ni comment être citoyens : que leurs élus soient de gauche, du centre ou de droite, cela revient presque au même ! Donc ils s’abstiennent de voter ou, pire encore, ils votent pour des partis démagogiques et populistes d’extrême droite, qui séduisent l’opinion publique dans beaucoup de pays en stigmatisant les immigrés, auxquels ils font jouer le rôle de boucs émissaires, et en promettant, en vain, de restaurer la souveraineté nationale.

Cinquième proposition : la logique des relations d’influence[12]

Pour que tous les groupes de pression – représentant les multiples intérêts et les projets de toutes les catégories sociales qui interagissent dans une collectivité -, puissent coexister pacifiquement dans le cadre d’un contrat social, il est nécessaire que l’État mette en place des dispositifs légaux et institués de gestion des conflits par la négociation, qui permettent à ces groupes de discuter entre eux, d’établir des compromis et de faire garantir ceux-ci par le pouvoir politique.

Sous le régime du capitalisme industriel national, après plus d’un siècle de luttes, le mouvement ouvrier avait fini par obtenir des États qu’ils instituent de tels dispositifs – la concertation sociale -, grâce auxquels les syndicats ont pu négocier avec la bourgeoisie un grand nombre d’acquis sociaux, dans les domaines du travail, de l’éducation, de la santé, du logement et de la Sécurité sociale (indemnisation du chômage, pensions de retraite, assurance maladie invalidité, allocations familiales, pécule de vacances). C’est ce que l’on a appelé le « pacte social de l’État-providence » : il traitait avec égalité tous ceux qui étaient également utiles au bien collectif. Ainsi, l’institutionnalisation des conflits de classe avait mis en marche une « dialectique du progrès » qui profitait aux deux parties : la bourgeoisie faisait des concessions à la classe ouvrière (progrès social), mais elle récupérait la diminution de la plus-value absolue (résultant de ces concessions) par une augmentation de la plus-value relative, donc, par une croissance de la productivité du travail grâce à l’innovation technique. Progrès technique et progrès social s’engendraient ainsi réciproquement, en un « cercle vertueux ».

Les changements signalés ci-dessus ont remis en question le contrat social de l’État-providence, parce qu’ils ont affaibli les trois partenaires sociaux qui y intervenaient : les bourgeoisies industrielles nationales et les États nationaux, mais aussi les mouvements syndicaux dont les luttes courageuses et persistantes ont valu à nos sociétés la plupart de leurs acquis sociaux. En effet, la vieille classe ouvrière a perdu une grande partie de sa capacité de résister à la domination sociale : le mouvement ouvrier est en déclin partout. La capacité des syndicats de travailleurs de se défendre contre la domination des dirigeants néolibéraux, en exerçant sur eux des pressions efficaces (notamment par la grève), s’est considérablement réduite au cours des dernières décennies. Il y a plusieurs raisons à cela : la hausse de la productivité du travail a engendré du chômage structurel (donc une « armée de réserve » de travailleurs en recherche d’emploi) ; les gestionnaires des entreprises sont devenus inaccessibles à cause des délocalisations ; ils vont chercher ailleurs (notamment dans les pays dits « émergents ») des travailleurs plus soumis et plus exploitables ; le socialisme a perdu une grande partie de sa crédibilité et le communisme n’en a plus du tout. Dès lors, depuis quatre décennies, les acquis sociaux du pacte social se réduisent comme une peau de chagrin : ils sont « rongés » petit à petit dans tous les domaines. Le principe de sens du contrat n’est plus l’égalité, mais l’équité qui relève plus d’un « darwinisme social » (à chacun selon ses mérites, étant donné ses performances dans la compétition interindividuelle généralisée) que d’une solidarité instituée.

Cette évolution s’explique facilement. S’étant mis, bon gré, mal gré, au service du projet néolibéral, les États nationaux sont contraints de pratiquer des politiques d’austérité budgétaire. En effet, ils doivent faire des économies sur les dépenses publiques et sociales, pour permettre aux entreprises de réduire les coûts du travail et de payer moins d’impôts, afin de les rendre ainsi plus compétitives sur les marchés internationaux. Dès lors, les États rendent plus difficile et/ou plus cher, l’accès des usagers aux avantages que leur prodiguait l’État-providence, dans tous les domaines (santé, éducation, Sécurité sociale, etc.). La conséquence est que toutes les organisations du secteur public ou parapublic (la justice, les écoles, les hôpitaux, les centres publics d’aide sociale, la police, les entreprises publiques…) doivent gérer une contradiction entre, d’une part, une forte croissance de la demande d’aide (due à la hausse des inégalités, du chômage et de l’exclusion sociale) et des ressources financières insuffisantes pour y répondre.[13]

Bref, l’« État Providence » a été progressivement remplacé par l’« État social actif ». Il serait plus juste de parler de l’« État activateur », car sa politique consiste à « activer » les individus et les groupes sociaux exclus des bénéfices du contrat social, afin qu’ils résolvent eux-mêmes leurs problèmes, en comptant le moins possible sur la solidarité instituée : il faut qu’ils soient « entrepreneurs » de leur propre subsistance. Du même coup, l’État désamorce la « dialectique du progrès » signalée ci-dessus : il sacrifie le progrès social sur l’autel du progrès technique.

Sixième proposition : la logique des relations d’autorité[14]

Toute société s’efforce de socialiser ses membres (venus par fécondité naturelle ou par immigration) : elle tend à « fabriquer » les individus dont elle a besoin pour pratiquer les relations sociales dans les cinq champs relationnels examinés ci-dessus. Ainsi, elle leur apprend à occuper les places qui leur sont assignées dans un ensemble social intégré.

La société capitaliste industrielle s’efforçait de « fabriquer » des individus dotés de compétences utiles aux finalités collectives. Ils devaient savoir bien jouer leurs rôles sociaux : être de bons fils/filles, élèves, maris/épouses, pères/mères, travailleur.euse.s, citoyen.ne.s, etc., bref, des hommes et des femmes « ordinaires », comme l’écrit Charles Taylor.[15] En revanche, la société capitaliste néolibérale a besoin de « fabriquer » des gens dotés de compétences individuelles : ils doivent apprendre à se conduire comme des consommateurs insatiables, des compétiteurs impitoyables et des communicateurs infatigables. Il faut qu’ils trouvent du sens à leur vie en la passant à comparer les « rapports qualité/prix » de tous les biens et services qui leur sont offerts et qu’ils s’endettent pour les acheter ; il faut qu’ils soient mobiles, flexibles, imaginatifs, créatifs, qu’ils se battent comme des loups pour conserver leur emploi (ou en trouver un meilleur) et payer leurs dettes… Et qu’ils se passionnent pour le football, qu’ils passent leur temps le nez collé sur un écran (celui de leur GSM, de leur GPS, de leur PC ou de leur TV), qu’ils surfent sur le web, qu’ils tweetent, qu’ils likent et qu’ils collectionnent des « amis » sur « Facebook ».

Nous revenons ainsi à notre point de départ. Car, évidemment, c’est très exactement de ces individus-là que la « machine » néolibérale a besoin pour « tourner », en les faisant participer à la mutation technologique, énoncée dans la première proposition ci-dessus, et par conséquent, aux autres champs relationnels. En écrivant cela, je ne prétends pas que tous les individus qui composent nos sociétés acceptent d’entrer dans ce « jeu » : je sais bien que beaucoup résistent et cherchent des alternatives. Je dis seulement que c’est de tels individus « consommateurs-compétiteurs-connectés » que la logique néolibérale a besoin pour fonctionner et qu’elle les « fabrique » avec une remarquable efficacité.

Septième proposition : la logique de la légitimité[16]

Les êtres humains, parce qu’ils sont (ou se croient) sapiens (donc dotés d’une conscience nettement plus développée que toutes les autres espèces vivantes), éprouvent le besoin de donner du sens (une orientation et une légitimation, donc une signification) à leurs pratiques dans les six champs relationnels qui viennent d’être examinés. À moins d’y être brutalement contraints par la force, ils ne pourraient supporter de vivre dans un monde qui leur paraîtrait arbitraire et absurde. Pour donner du sens à ce qu’ils font, disent, pensent, ressentent, les acteurs créent donc de la culture. Ils croient à des principes éthiques, sur lesquels ils fondent la légitimité de leurs valeurs, de leurs intérêts, de leurs traditions et de leurs affects, et ils interprètent ces principes selon les positions sociales qu’ils occupent, créant ainsi des idéologies et des utopies. En retour, cette culture conditionne leurs pratiques dans tous les champs relationnels. Cependant, la question des rapports entre les pratiques et la production culturelle est trop complexe pour être traitée ici : je rédigerai plus tard une chronique spécifiquement consacrée à la mutation culturelle qui a été produite par la logique du capitalisme néolibéral.

Ainsi « fonctionne », me semble-t-il, la logique du capitalisme néolibéral mondialisé :

1—>2 : la mutation technologique a rendu nécessaire une mutation économique : le passage du capitalisme industriel national au capitalisme néolibéral mondialisé ;

2—>3 : ce modèle néolibéral a complètement bouleversé l’ordre politique international : il est géré par des alliances entre États hégémoniques et des organisations internationales ;

3—>4 : ces alliances politiques et ces organisations ont imposé (ou tentent d’imposer) aux États nationaux l’adoption du modèle néolibéral, ce qui réduit leur souveraineté ;

4—>5 : pour réussir à mettre en œuvre ce modèle, les États nationaux ont abandonné l’État-providence et mis en place un nouveau « contrat social » fondé sur l’État social actif ;

5—>6 : ce nouveau contrat social a rendu nécessaire d’autres mode de socialisation et d’intégration des individus : ils doivent être des « consommateurs-compétiteurs-connectés » ;

6—>1 : ces individus-là sont exactement ceux qui stimulent les mutations technologiques dont le projet néolibéral a besoin pour fonctionner ;

1,2,3,4,5,6<—>7 : pour donner du sens et justifier ce qu’ils font, dans les six sphères ci-dessus, les acteurs produisent l’idéologie néolibérale qui, à son tour, oriente leurs pratiques.

Je rappelle qu’il n’y a pas de causalité efficiente dans la vie sociale : tous les membres des collectivités ne sont pas obligés d’obéir à cette logique, de se laisser emporter par elle. Ils sont dotés de conscience et ils peuvent dire « non ». Mis, même si elle ne les détermine pas tous, ni complètement, la logique néolibérale conditionne très efficacement les conduites de la plupart d’entre eux et surtout, de ceux qui contrôlent les pratiques. Et c’est tellement plus facile de se soumettre que de se rebeller !

Pourtant, partout, des voix s’élèvent pour affirmer « qu’un autre monde est possible » ! Nous y reviendrons.[17]

Guy Bajoit

À suivre : la prochaine chronique aura pour titre : « Les modes de production et les rapports de classe ».

[1] Professeur émérite de sociologie de l’Université catholique de Louvain et Président du CETRI. Pour en savoir plus : voir Wikipedia.

[2] Albert Jacquard, « Changer les règles, ou sombrer », in Manière de voir, Le Monde diplomatique, n° 137, Oct./Nov. 2014, p. 87.

[3] Une proposition est plus qu’une hypothèse (parce qu’elle repose sur des informations empiriques), mais elle est moins qu’une certitude (parce que ces informations empiriques sont toujours incomplètes).

[4] J’appelle ici « savoir » (plus précisément « savoir-faire ») la capacité des élites intellectuelles d’une collectivité de produire des connaissances qui, traduites en technologies, permettent à celle-ci d’exercer une emprise sur ses conditions matérielles d’existence.

[5] La productivité se mesure par le rapport entre la valeur marchande des biens et des services produits et le temps de travail nécessaire pour les produire. La mécanisation croissante de la production accroît la productivité relative du travail, puisqu’un output croissant est obtenu par une même quantité de travail presté.

[6] J’appelle « puissance » la capacité d’une classe gestionnaire d’extraire un surplus de valeur économique d’une classe productrice, de s’approprier ce surplus et de le gérer (de décider de l’usage social qu’elle en fera).

[7] Ce n’est pas la première fois, au cours de l’histoire de l’Europe, que la croissance des forces productives (donc l’innovation technologique) bouleverse les rapports sociaux de production (donc les relations entre les classes sociales, gestionnaires et productrices). Des nouvelles technologies dans l’agriculture, l’artisanat, le commerce et la navigation ont été des raisons du passage du féodalisme au capitalisme artisanal-marchand. Plus tard, l’invention des moteurs (à vapeur, puis à explosion, puis électrique), fut une des raisons principales du passage au capitalisme industriel national. Le passage au capitalisme néolibéral nous offre un troisième exemple, actuel, de cette « contradiction entre croissance des forces productives et rapports sociaux de production », que Marx considérait comme sa principale découverte, et qui explique les luttes de classes, donc le « moteur de l’histoire ».

[8] Je consacrerai ma seconde chronique à cette question essentielle mais trop complexe pour être développée ici.

[9] J’appelle « hégémonie » la capacité d’une collectivité de faire valoir ses intérêts (économiques, politiques ou culturels) dans ses échanges avec les autres. L’impérialisme est une forme d’hégémonie : il consiste à la pratiquer en réduisant celle des autres ; la coopération au développement est la forme inverse : en principe, elle vise à renforcer l’hégémonie des collectivités qui en ont moins.

[10] Le Chili pourrait être ajouté à cette liste : en 30 ans, son PIB/tête est passé d’environ 2.000 à 22.000 dollars.

[11] J’appelle « pouvoir » la capacité d’une élite politique de gérer l’ordre interne d’une collectivité (c’est-à-dire de légiférer, de juger, de réprimer et de gouverner).

[12] J’appelle « influence » la capacité d’un groupe de pression de faire valoir son intérêt ou son projet collectif dans les négociations avec d’autres groupes de pression, dans le cadre d’un contrat social institué, garanti par un État.

[13] Le plus souvent, les États n’ont pas diminué leur subsidiation, mais ils ne l’ont pas augmentée suffisamment pour répondre à une demande qui a explosé suite à la montée de l’exclusion et des inégalités, et surtout, ils soumettent le droit d’accéder à ces subsides à des conditions de plus en plus draconiennes.

[14] J’appelle « autorité » la capacité des dirigeants des organisations de socialiser les dirigés, c’est-à-dire de leur apprendre (et de les contraindre) à respecter les normes de leurs rôles sociaux et à occuper leurs places dans l’intégration sociale.

[15] Voir Charles Taylor, Les sources du moi, Paris, Seuil, 1998.

[16] Les principes de sens d’un modèle culturel « disent » aux membres d’une collectivité humaine ce qu’il est légitime (bon, beau, vrai et juste) de faire, de dire, de penser et de ressentir s’ils veulent avoir une « vie (considérée comme) bonne » à un moment donné de l’ histoire de ladite collectivité. Ces principes varient évidemment dans le temps et selon les cultures, puisqu’ils sont le produit des pratiques qu’ils produisent !

[17] Une version un peu plus détaillée (donc plus longue) de ce texte peut être trouvée sur le site web du CETRI (www.cetri.be )