FS : Dans ce livre-somme, vous évoquez la vie et les combats de 225 pionnières de l’égalité dans tous les domaines. Beaucoup de ces femmes ont été complètement oubliées ou même largement ignorées de leur vivant. Pouvez-vous nous parler des processus d’effacement des femmes pionnières et créatrices ?

MB : En écrivant ce livre, j’ai voulu démontrer comment des féministes souvent inconnues, tenaces et audacieuses s’étaient battues pour conquérir progressivement nos droits pendant deux siècles. Personne jusque-là n’a évoqué cette extraordinaire histoire de France faite de conquêtes pour l’émancipation des femmes qui s’est déroulée en parallèle à celle des hommes, la seule connue par le public. Cette histoire cachée a été étouffée par un patriarcat très inventif pour conserver les privilèges qu’il s’était lui-même octroyés.

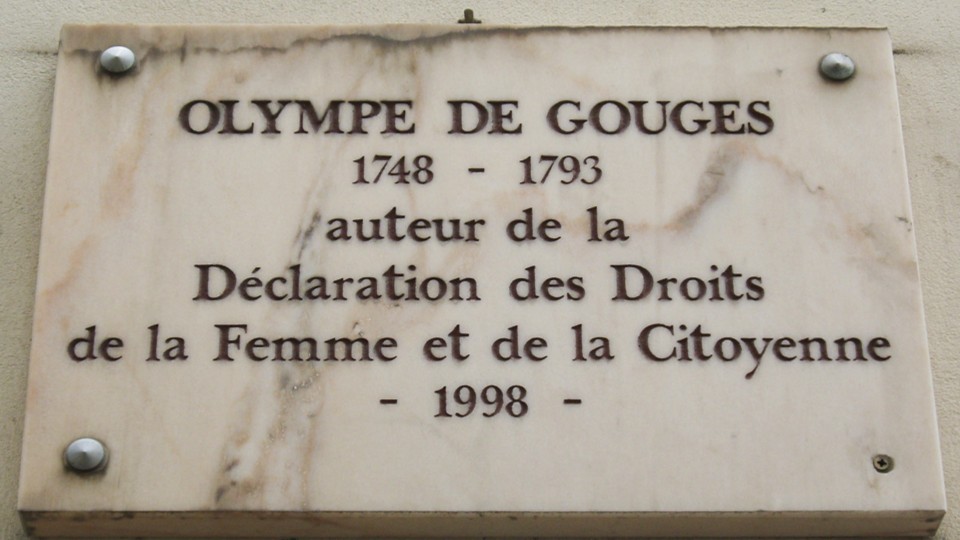

Pour cela la méthode de l’effacement des femmes a été simple. Il a suffi de les consigner dans leur foyer pour les rendre invisibles. Quant à celles qui osent transgresser cet ordre établi pour réclamer les mêmes droits que les hommes, elles vont être vilipendées, ridiculisées, marginalisées. Souvent seules dans la revendication, ces pionnières n’ont pas suscité l’adhésion de la majorité d’autres femmes qui ployaient sous le joug de la soumissiondans une société construite par et pour les hommes. Souvenez-vous, quand Olympe de Gouges appelle les femmes à se réveiller pour qu’elles réclament leurs droits, sans vraiment de succès, elle est traitée après sa décapitation de virago pour avoir abandonné les soins du ménage et voulut politiquer. La page se tourne, c’est la fin de l’histoire. Les autres femmes perdent de ce fait les repères de celles qui se sont battues pour elles.

Il faut effacer les femmes qui oseraient se parer des attributs de la virilité, c’est-à-dire porter un pantalon ou des armes, et qui tentent de s’approprier l’espace public où elles ne sont pas les bienvenues. Vous vous rappelez sans doute de cette ordonnance publiée en 1800 par le préfet de police de Paris concernant le travestissement des femmes qui les oblige à demander une autorisation pour porter cet attribut masculin, une ordonnance tombée en désuétude en 2013 au motif que celle-ci est incompatible avec les principes d’égalité inscrits dans la Constitution notamment. Qui connaît les combats de la féministe Madeleine Pelletier, première femme psychiatre qui porte un pantalon, un chapeau melon, une cravate et une canne pour dire à l’homme « je suis ton égale »? Marginalisée professionnellement, dénoncée pour avoir pratiqué des avortements, victime d’une hémiplégie, elle est internée à l’asile Perray-Vaucluse où elle meurt dans sa solitude, désespérée avant d’être oubliée.

Je crois qu’un des processus d’effacement découle de ces combats individuels qui parfois se retrouvent dans les revendications d’autres femmes mais qui n’aboutissent pas immédiatement. Des combats d’une vie en quelque sorte. Ces pionnières dérangeantes ayant l’insolence de demander des droits, moquées par les hommes, ne sont pas des héroïnes et il faut les oublier. De plus leurs idées et leurs réclamations se heurtent à la passivité des femmes qui doivent obéir à leur mari, conditionnées par les préjugés et les stéréotypes. Elles rentrent dans le rang en affichant un antiféminisme de bon ton. Le destin des pionnières se fonde dans l’oubli.

De manière plus perfide ou sournoise, il y a un autre moyen d’effacer les femmes quand des hommes usurpent les découvertes ou les écrits des plus talentueuses. Je pense à Marthe Gautier, pédiatre qui identifie le chromosome surnuméraire responsable de la trisomie 21. Travaillant dans un laboratoire mal équipé (c’est une femme !) elle accepte la proposition du professeur Jérôme Lejeune que tout le monde connaît comme ayant été un militant actif anti-IVG, et elle lui confie ses clichés pour qu’il les photographie dans un laboratoire mieux équipé. Mais ce dernier va présenter cette découverte en s’en attribuant la paternité lors d’un congrès à Montréal en janvier 1959. C’est ce qu’on appelle l’effet Matilda qui vise au déni ou à la minimisation récurrente et systémique de la contribution des femmes scientifiques à la recherche, dont le travail est souvent attribué à leurs collègues masculins. À 84 ans, Marthe Gautier publie un article retentissant dans La Recherche où elle relate la véritable histoire de sa découverte et amorce la controverse. Ce processus est aussi un autre moyen d’effacer les femmes. Dans d’autres domaines, je citerai Colettedont une partie de la série des Claudine a été au départ, signée par Willy, son époux.

Un autre moyen pour faire disparaître les femmes consiste à faire en sorte qu’elles ne soient pas présentes ou représentées dans l’espace public ou des lieux de prestige. La mémoire collective les ignore. Je prends juste comme exemple le Panthéon et j’avoue éprouver un agacement certain qu’il subsiste sur le fronton « aux grands hommes la Patrie reconnaissante ». C’est vraiment nier le rôle des femmes en France, sachant que parmi 83 personnalités « panthéonisées », on ne dénombre que 8 femmes. Le constat est le même dans l’espace public, même si des efforts ont été faits ces dernières années par de nombreuses collectivités pour mettre en valeur des femmes de talent déjà connues.

Je crois que l’ignorance de notre propre histoire est l’une des vraies causes de cet effacement. Je veux illustrer mon propos en évoquant les belles manifestations autour des Jeux olympiques de Paris en 2024 où des femmes d’exception ont été mises à l’honneur. J’ai gardé l’image de l’emblématique vasque olympique surmontée d’une montgolfière remplie d’hélium. N’était-ce pas l’occasion de représenter Marie Surcouf, cette aérostière féministe qui en 1917 entre au conseil d’administration de la Fédération des sociétés féminines sportives de France avec Alice Milliat.Mais qui la connaissait ? Voilà pourquoi le combat continue.

FS : Pouvez-vous nous parler du recul des droits des femmes suite à la Révolution, de la situation des femmes au 19e siècle, cet « âge d’or de l’ordre masculin » (selon la formule d’Éliane Viennot), en particulier des femmes mariées et du combat féministe pour l’acquisition des droits civils?

MB : Effectivement, cette période de rupture qu’est la Révolution a donné aux femmes dès 1789 une véritable existence civile avec des droits et une personnalité juridique qui leur a permis de signer des contrats, d’ester en justice ou de se marier sans une autorisation parentale. Le mariage civil devient un simple contrat reconnu comme légitime face au mariage religieux. L’égalité des époux dans la vie commune est reconnue et il est possible de divorcer. Dans les successions, le privilège de masculinité est aboli et l’égalité décrétée. Pourtant, une de leurs revendications n’est pas prise en compte : le droit de vote. Des mouvements politiques féminins se structurent et l’on dénombre à ce moment-là cinquante-six clubs de femmes qui ne sont qu’éphémères puisque dès 1793, le patriarcat pratique l’exclusion progressive des femmes de l’espace public. Les clubs et les sociétés de femmes sont dissous. Mais le pire reste à venir et je veux parler du Code civil de 1804.

Après la Deuxième campagne d’Italie, Bonaparte cherche à uniformiser les règles sur tout le territoire pour reconnaître les mêmes droits à tous. Vous conviendrez que « tous » ne veut pas dire « toutes ». Il s’agit d’un corps de lois pour les hommes, propriétaires, mariés et pères de famille qui institutionnalise une représentation unique de la famille, légitime et patriarcale. Ces textes sont très représentatifs d’une époque qui vise à mettre les femmes en cage pour qu’il n’y ait pas de contestation en particulier sur la légitimité de leur descendance.

Dans ce contexte, on retrouve l’origine de nombre de nos stéréotypes qui ont marqué autant les femmes que les hommes. Parmi les rédacteurs du Code, le juriste Jean-Étienne Portalis justifie la mainmise totale du patriarcat sur les femmes qui vont passer successivement de la tutelle paternelle à la tutelle maritale. Je décris ici les stéréotypes à l’œuvre : la timidité et la pudeur caractérisent la femme tandis que force et audace sont l’apanage de l’homme. Ainsi la femme a-t-elle besoin de protection parce qu’elle est plus faible, explique-t-il, et l’homme est plus libre parce qu’il est plus fort. Ainsi l’obéissance de la femme est-elle un hommage rendu au pouvoir qui la protège. La finalité est que l’épouse se trouve être mineure juridiquement pour ses biens, mais reste majeure pour ses fautes. Imaginez l’infidélité de la femme plus dangereuse que l’infidélité du mari qui exonère l’époux d’une sanction sauf s’il a commis sous le toit familial et de façon répétée l’adultère, où dans ce cas il est passible d’une simple amende. Inversement l’épouse écope de deux ans de réclusion dans une maison de correction. Pour compléter le tout, le divorce est interdit dès 1816, un désastre pour les femmes qui réclament son rétablissement, qui n’apparaît que tardivement en 1884.

Je trouve ces pionnières qui réclament leurs droits étrangement audacieuses et pugnaces dans une société qui leur est aussi hostile. Avec le saint-simonisme, un mouvement qui sera bref, des femmes issues du peuple se font entendre. Ouvrières, couturières se révoltent, signent des articles de leur seul prénom féminin refusant le patronyme dans La femme libre en 1832. Que demandent-elles sinon de réformer le Code civil et de pouvoir s’instruire ? Il y a une solidarité et une humanité entre elles avec ceux qui souffrent, dit autrement les classes pauvres.

Il faut attendre la seconde moitié du XIXe siècle pour découvrir l’ampleur des combats des féministes qui se structurent de plus en plus. Elles sont vent debout pour contrer les positions misogynes de tout poil sur l’infériorité des femmes. De Juliette Lambert, connue sous le pseudonyme de Madame Adam, aux « éclaireuses », elles cherchent à éveiller les consciences sur le terrain en multipliant les conférences. Parmi elles, Maria Deraismes explique et plaide pour la modification du Code civil pour sortir les femmes de leur statut de minorité. Pour se battre, encore faut-il savoir lire et écrire au moment où presque la moitié de la population est illettrée. Des pionnières comme Louise Michel revendiquent l’instruction et la mixité. Les associations se multiplient pour le droit des femmes ou l’amélioration du sort des femmes. Ces combats sont soutenus au moyen d’articles et de journaux parmi lesquels le journal La Fronde créépar Marguerite Durand, dirigé, rédigé, composé et imprimé par des femmes. Il va s’attaquer pendant six années à tous les abus, les préjugés, les lois arbitraires et mettre en avant les attentes nouvelles des femmes et apparaît comme un puissant vecteur d’émancipation. Peu à peu les revendications s’intensifient pour que le droit de vote soit accordé aux femmes.

À la fin du XIXe siècle, les femmes investissent peu à peu l’espace public. Des pionnières obtiennent leurs premiers diplômes de haute lutte. Il faut des avocates pour faire évoluer le Code tant décrié et se souvenir qu’elles ne sortiront de cette minorité juridique qu’en 1938 après les modifications apportées au Code civil.

FS : Les dominants craignent plus que tout l’accès à l’instruction des dominées. En quelques mots, pouvez-vous résumer l’histoire du long combat des femmes pour l’accès à l’instruction ?

MB : De mon point de vue, l’instruction a toujours été la clé première de l’émancipation des femmes et la société patriarcale va s’ingénier à donner aux filles une instruction limitée aux activités qu’elle leur a assignées. Dois-je citer quelques absurdités comme celles du publiciste Sylvain Maréchal qui publie en 1801 un Projet de loi portant défense d’apprendre à lire aux femmes en expliquant entre autres que la Raison veut que les maris soient les seuls livres de leurs femmes. Ce type de raisonnement n’est pas sans nous rappeler d’autres situations tragiques qui existent toujours aujourd’hui dans certains pays pour priver les femmes de ce droit à l’instruction.

En France, les propositions des féministes pour élaborer un programme égalitaire entre les filles et les garçons datent de la 1re moitié du XIXe siècle et sont défendues âprement par l’institutrice socialiste Pauline Roland. En parallèle, Eugénie Niboyet demande de remplacer les enseignants par des femmes pour éviter qu’ils ne transmettent les préjugés d’infériorité à leurs élèves. Les écoles pour les filles se développent dès 1850 tandis que les mouvements féministes placent l’instruction au cœur de leurs revendications tout en dénonçant un enseignement qui éduque les futures épouses chrétiennes à être soumises à leurs maris.

Je précise que l’enseignement pour les filles ne comporte alors ni le latin, ni le grec, ni la philosophie, des matières pourtant exigées pour passer des diplômes. Il faut attendre 1861 pour que Julie-VictoireDaubié, âgée de 37 ans, après de multiples déboires, réussisse le baccalauréat grâce au soutien de son frère, un prêtre qui lui apprend le latin et le grec. À partir de là commence l’ère des « premières », des audacieuses, des tenaces qui franchissent les barrières des interdictions pour obtenir des diplômes jusque-là inaccessibles aux femmes. N’oublions pas que l’instruction est le socle indispensable pour se professionnaliser. Élisa Lemonnier dès 1862 ouvre des écoles. Les revendications des féministes sont désormais d’accéder à tous les métiers traditionnellement occupés par les hommes pour percevoir des salaires dignes de ce nom et éviter la misère et la prostitution.

Il faut attendre 1880 pour que l’enseignement secondaire soit ouvert aux jeunes filles mais les programmes ne sont pas harmonisés avec ceux des garçons. Elles étudient la langue française, les langues vivantes, la littérature et l’histoire et suivent des cours de « travaux d’aiguille » et d’enseignement ménager. Elles ne passent pas le baccalauréat mais un diplôme de fin d’études. Il faut attendre 1924 pour que le baccalauréat soit identique pour les filles et les garçons.

Avec les modifications du Code civil en 1938, les femmes mariées peuvent s’inscrire à l’université sans l’autorisation du mari. En 1975, l’obligation de mixité dans les écoles publiques fait l’objet d’une loi. Cependant en 2015, à la suite de cinq études menées par le centre Hubertine Auclert sur 82 manuels scolaires de la primaire aux classes terminales, il est mis en évidence que sur 13 192 occurrences de noms de femmes et d’hommes, il n’y a que 6,1% des femmes. Les éditeurs doivent revoir leur copie en 2019. Cette situation dommageable pour les filles qui manquent de modèles dans leur choix d’orientation m’a confortée de sortir de l’invisibilité des pionnières audacieuses et talentueuses pour les inspirer et solliciter leur curiosité pour qu’elles aillent jusqu’au bout de leurs projets et de leurs rêves.

FS : Pouvez-vous nous parler de la façon dont les artistes femmes (dont Camille Claudel est l’archétype) ont été effacées au bénéfice de leurs compagnons artistes masculins ?

MB : Là comme ailleurs, je dirai que le matrimoine reflète la même société d’inégalités. Les femmes artistes ont connu beaucoup de difficultés pour exister et faire valoir leurs talents, l’art ayant été pendant longtemps considéré comme juste un passe-temps pour les femmes. Je rappelle tout d’abord que de nombreux freins existent pour leur formation puisqu’elles ne peuvent pas bénéficier de l’enseignement artistique officiel avant 1897, date à laquelle elles sont admises pour des cours théoriques dans un premier temps, et c’est seulement trois ans plus tard qu’elles ont accès aux ateliers. Quelle solution peuvent-elles trouver à part s’inscrire dans des académies privées ? Parmi celles-ci, l’académie Julian de peinture et de sculpture discrimine les femmes avec des inscriptions deux fois plus chères et les corrections de leurs œuvres par les enseignants sont moins nombreuses que pour les hommes.

Bien entendu si un professeur ou un maître qui les accueille est intéressé, il les accepte pour répondre à de nombreuses commandes. Les œuvres sont ensuite signées de son nom, et les femmes n’existent plus. La méthode est courante et elle contribue à effacer le talent des femmes. C’est le cas de la sculptrice Camille Claudel qui intègre l’atelier d’Auguste Rodin en tant que praticienne, c’est-à-dire qu’elle est chargée d’ébaucher les sculptures que le maître achève. Je ne peux m’empêcher d’évoquer Dora Maar, photographe de génie proche du surréalisme, fragilisée dans sa relation avec Picasso qui, après une dépression sévère, est internée dans un asile psychiatrique. Dans le cadre familial, les femmes ont pu être effacées, comme Sonia Delaunay demeurée dans l’ombre de son époux sachant que la plupart de leurs tableaux sont signés Delaunay et qu’il n’y figure pas de prénom. C’est exactement la même chose dans le domaine de l’architecture car là les femmes n’ont que rarement la possibilité de signer des constructions de leur nom, puisque dans la majorité des cas, elles sont associées à des commandes dans le cadre de leurs relations familiales et masculines.

Par contre, au cours de mes recherches, j’ai trouvé des conjoints jaloux qui ont fait en sorte d’entraver la carrière de leur épouse. Marie Bracquemond en est un exemple. Elle pratique à la fois la peinture sur céramique et sur toile comme son époux. Rapidement elle est rétrogradée au second plan, car celui-ci, jaloux, l’oblige à dissimuler ses œuvres lorsque le couple reçoit des visites. Quand la presse annonce sa mort en janvier 1916, elle parle de l’ombre volontaire où ce talent se retira et d’une excessive modestie ou encore d’une sacrifiée… à côté du maître autoritaire et dominateur. Dans ce même registre s’inscrit le parcours étonnant et difficile de la compositrice Germaine Taillefer qui subit le poids du patriarcat tout au long de sa vie. Il y a d’abord son père qui ne veut pas que sa fille s’oriente vers une carrière artistique car, pour lui, faire le Conservatoire ou le trottoir Saint-Michel à Paris, c’est la même chose. Elle se forme à son insu, épouse un caricaturiste américain qui, jaloux de son succès, lui pointe un révolver sur le ventre alors qu’elle est enceinte, tire et rate son coup, mais lui déclenche une fausse couche. Divorcée, elle crée près de 200 œuvres répertoriées et tombe dans l’oubli.

J’évoque de même l’extraordinaire cinéaste Alice Guy-Blaché première réalisatrice au monde dès 1900 qui a produit environ 700 films. Mariée à un cameraman, elle poursuit sa carrière aux États-Unis et fonde avec lui la Solax, une société dont il gère les finances. Joueur, infidèle et mauvais gestionnaire, la société fait faillite, elle en éponge les dettes et revient en France, ruinée, en 1922. Elle a réalisé quatre-vingt-treize films engagés sur le droit des femmes et des enfants, presque tous détruits lors d’un incendie en 1919. Pour elle, comme pour d’autres, il ne faut pas occulter le rôle diabolique des rédacteurs des dictionnaires, des livres d’histoires ou autres anthologies qui ont gommé les femmes de l’histoire soit en les minorant, soit en oubliant de les mentionner. Ainsi pour Alice Guy-Blaché dans L’Histoire Générale du Cinéma de Georges Sadoul, un grand nombre de ses films ont été attribués à des hommes, avant qu’elle ne lui fasse remarquer ses méprises. Quant à Louise Farenc, compositrice et professeure de piano, elle apparaît dans le dictionnaire encyclopédique Larousse comme simple professeure de piano, comme si les femmes ne pouvaient pas créer et avoir du génie. Des exemples parmi tant d’autres qui font que, dans l’espace public (noms de rues, statues, monuments…), dans les musées notamment, les femmes artistes occupent une place très minoritaire, reflétant une société d’inégalités et non représentative des femmes et des hommes qui la composent.

FS : La deuxième vague du féminisme est encore assez bien connue, mais la plupart des féministes ne connaissent rien ou pas grand-chose de la première vague féministe au 19e siècle, alors que ces pionnières (Hubertine Auclert, Jeanne Deroin ,etc.) avaient déjà énoncé pratiquement toutes les questions qui préoccupent encore les féministes du 21e siècle (violences, prostitution, démasculinisation du langage, partage du travail domestique, etc.). Pouvez-vous nous parler de ce mouvement et de quelques-unes de ces initiatrices?

MB : J’ai toujours été étonnée que les féministes puissent ignorer l’histoire de la conquête des droits des femmes, droits qu’elles revendiquent aujourd’hui et dont elles ne connaissent pas les combats menés par leurs aînées. Cette absence de culture a généré une fausse image colportée dans l’opinion qui laisse à penser que le féminisme débute dans les années 1960 et qu’il est associé aux seules revendications pour la liberté sexuelle et la dénonciation du sexisme. Cette période va culturellement choquer les hommes qui entendent garder leur pouvoir sur le corps des femmes dans un contexte où ils sont toujours juridiquement les chefs de famille, une notion qui ne disparaît du Code civil qu’en 1970. Quant aux femmes, elles sont alors nombreuses à adhérer à la posture de leurs époux, ployant toujours sous le poids des préjugés de la bonne épouse en s’inclinant pour rester dans le rang. Combien de fois ai-je entendu « ah non je ne suis pas féministe ! » comme si le féminisme était un épouvantail à moineaux. Difficile de secouer des siècles d’asservissement ! Simplement ces femmes ignorent les luttes et les sacrifices de leurs aînées qui leur ont donné le droit d’être majeures juridiquement, de voter, de bénéficier de la pilule… Un conditionnement qui subsiste encore pour certaines d’entre elles.

Parmi les sujets sur lesquels les féministes d’aujourd’hui interviennent, et en particulier les violences faites aux femmes ou la démasculinisation du langage, elles ne font que reprendre des revendications vieilles de deux siècles, adaptées bien entendu à la situation du moment. Je regrette toutefois d’entendre peu de choses sur ce qui est un leitmotiv depuis 1830, je veux dire « à travail égal, salaire égal ». Il ne peut y avoir d’émancipation sans autonomie financière. Qui se souvient de MarieCouette ? J’ai envie de dire personne. Et pourtant, en 1946, on lui doit la suppression de l’abattement des 10% sur nos salaires, simplement parce que nous étions des femmes… Qui se bat actuellement pour celles qui subissent des temps partiels non choisis ou qui vivent dans la précarité avec des enfants à charge ? Quelles féministes défendent les retraitées pauvres qui ont trimé toute leur vie en aidant un conjoint qui seul a été reconnu ? Certes l’État peut apporter quelques aides, mais où sont les luttes pour dénoncer l’inacceptable, comme des écarts de salaire de 9% toujours d’actualité pour des compétences égales femmes/hommes, à des postes identiques avec la même ancienneté ? En quoi une journée commémorative pour dénoncer ces inégalités peut-elle être satisfaisante ? Dois-je rappeler que ce sont les salaires de misère qui ont entraîné les femmes vers la prostitution, souvent dénoncée par les féministes ? Avril de Sainte-Croix fonde L’Œuvre sauveuse pour aider à la réinsertion des prostituées en 1901 et Marcelle Legrand-Falco crée en 1926 l’Union temporaire contre la prostitution réglementée et la traite des femmes. C’est la première fois en France qu’est remis en cause le système des mesures règlementaristes qui criminalisent les femmes prostituées et déresponsabilisent leurs clients. Toujours d’actualité, la prostitution reste un sujet douloureux et complexe face aux réseaux mafieux. En France, la prostitution concerne entre 30 000 et 40 000 personnes, dont de nombreux jeunes qui subissent des violences extrêmes et vivent de grandes détresses. SI certains réseaux comme le Mouvement du Nid et l’Amicale du Nid interviennent, j’ai toujours le sentiment qu’il demeure une certaine impuissance face à la marchandisation du corps des femmes.

Les violences au sein du couple ou dans l’espace public sont hélas toujours d’actualité. La féministe Marie-Louise Gagneur dénonce en 1876 dans son ouvrage Les Droits du mari l’assassinat des épouses adultères. Les décennies passent et je me rappelle encore du mouvement de libération des femmes dans les années 1976 qui reprend la lutte contre ces actes inacceptables. Je retiens également la mise en garde de Benoîte Groult, révoltée contre toutes les formes de violences rappelant que même les moindres inégalités, celle qui paraissent les plus tolérables, les moins importantes, concourent au système patriarcal. Quant aux combats de l’avocate Gisèle Halimi, ils aboutissent en 1980 à la loi criminalisant le viol. Il faudra attendre 1989 pour que l’État lance sa première campagne pour dénoncer les violences conjugales, suivie de plusieurs lois qui constituent des avancées indiscutables mais n’enrayent pas pour autant les violences masculines.

Quant à la masculinisation de la langue, elle s’inscrit dans le droit fil de la place réservée aux femmes dans la société patriarcale du XIXe siècle. Les sphères économique et politique appartenant aux seuls hommes, elles ne doivent pas être identifiées comme sujet féminin. Ce qui n’est pas nommé n’existe pas et c’est là le moyen le plus sûr pour les effacer. L’universalité est masculine. C’est ainsi que JeanneDeroin conteste le suffrage universel de 1848 qu’elle qualifie de masculin puisque les femmes n’en font pas partie. Pour sa part, la féministe Hubertine Auclert proteste et demande une révision du dictionnaire. Et le temps passe sans qu’il y ait le moindre écho à cette revendication. Mais en 1986, je me souviens de cette circulaire qui appelle à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre dans les textes réglementaires et les documents officiels après les premiers travaux conduits par Yvette Roudy. Les femmes, les premières concernées, responsables de services s’y sont opposées majoritairement. Elles ont estimé être dévalorisées de ne pas garder le titre de « directeur » ou de « recteur ». Elles ont justifié leur position en expliquant par exemple que le mot « directrice » était moins honorable et sous-entendait une fonction moins bien payée et moins reconnue. Ces postures laisseraient supposer que certaines de ces femmes qui prennent des postes de direction ont intériorisé l’infériorité qui les mine depuis des siècles et que le but de leur quête vise à se hisser au niveau du masculin en se travestissant jusque dans les mots pour atteindre une espèce de Graal.

Dans un autre domaine, pour ne pas subir la double journée, bien des femmes ont réclamé le partage des tâches domestiques, la création de crèches, des lingeries et la libération des servitudes domestiques. Au début du XXe siècle, Marie-Louise Guillot, institutrice, syndicaliste plaide le droit au travail, le partage des tâches domestiques, l’éducation sexuelle… dès 1911 dans La tribune féministe. Les revendications se sont intensifiées dans les années 1970, dans l’espoir de mettre fin au système patriarcal. Aujourd’hui, on sait que les statistiques ont peu évolué puisque 66% des femmes qui travaillent font les courses, la cuisine, s’occupent des enfants ; certes de jeunes pères s’impliquent davantage près de leurs enfants. Il resterait à évaluer l’impact des congés de paternité au niveau de la sphère familiale et économique.

FS : Pouvez-vous nous parler des résistances masculines à l’entrée des femmes dans des professions considérées comme des domaines réservés masculins, comme la médecine, le droit, l’enseignement supérieur, la recherche scientifique, etc. ?

MB : Je pense qu’il fallait un sacré courage et de fortes convictions à ces pionnières pour tenter de pénétrer dans un monde fermé et hostile à leur présence dans les métiers occupés par les hommes. Si la médecine n’est pas interdite aux femmes, le monde masculin juge qu’elles peuvent tout au plus occuper des fonctions subalternes en qualité d’infirmière. En revanche, celles qui voudraient être médecins ou psychiatres vont se heurter à des barrières difficiles à franchir. Déjà il faut avoir un baccalauréat incluant du latin, une matière que les femmes n’ont pas dans leur enseignement. De plus on invoque pour ces audacieuses des inaptitudes physiques, intellectuelles et morales alors que la médecine exige des qualités viriles pour ces messsieurs. Et voilà le mot est lâché : la virilité. Quand Madeleine Brès devient la première française à décrocher son doctorat en médecine en 1875, elle est tolérée, car elle est spécialiste de l’enfance et de la maternité. En revanche, celles qui réclament l’internat en médecine déclenchent une levée de boucliers de la part des médecins qui signent des pétitions de refus et il faut parfois une campagne de presse du Journal la Fronde pour les soutenir comme ce fut le cas pour la première psychiatre Madeleine Pelletier.

Le fantasme de la virilité sévit dans bien d’autres domaines. Souvenez-vous de Jeanne Chauvin, pourvue de tous les diplômes requis en droit qui, en 1897, ne peut prêter le serment d’avocat au motif que la profession d’avocat a toujours été considérée comme un office viril. Il faudra attendre encore quatre années pour que les femmes puissent être avocates. La situation est identique dans le milieu scientifique. Tout au plus, malgré leurs compétences, leur accorde-t-on un second rôle pour les plus obstinées. Les stéréotypes sont à l’œuvre pour fondre dans l’obscurité les talentueuses chercheuses. Je prends pour exemple Marie Curie, la première femme à recevoir un Prix Nobel en France, qui identifie avec son époux le radium en 1898. Celui-ci, informé par une indiscrétion d’un académicien suédois que l’Académie des sciences n’avait transmis que les deux seuls noms d’Henri Becquerel et le sien pour l’obtention de ce prix, fera rajouter le nom de sa femme. Je dois dire que la situation est la même dans l’enseignement supérieur où l’université n’attribue pas aux femmes la place qu’elles méritent. Le cas de la mathématicienne Marie-Louise Dubreil-Jacotin est édifiant puisqu’en 1926, alors qu’elle est seconde au concours de l’École normale supérieure, elle est rétrogradée à la 21e place car, selon le directeur, elle ne peut être admise à l’internat parce qu’elle est une fille. Il faudra une campagne de presse pour la réhabiliter. Plus tard, l’université peinera à reconnaître ses travaux avant de la nommer professeure titulaire de la chaire de calcul différentiel et intégral à Poitiers.

Au nom de la virilité et de son cortège de stéréotypes, les femmes ont été rejetées, stigmatisées notamment dans le matrimoine, qu’il s’agisse de la sculpture ou de la musique par exemple. Les musiciennes ne peuvent pas jouer de certains instruments car ils sont genrés, sachant que le violon, la flute, la contrebasse sont spécialement réservés aux hommes. Les portes des classes de hautbois, clarinette et basson s’ouvrent aux femmes dans les années 1970 et les cours de trompette, trombone, dix ans plus tard. J’ai envie de dire courage les femmes !

FS : Pouvez-vous nous parler des « bas bleus » et des femmes romancières au 19e siècle (dont la plus connue est George Sand, mais il y en a beaucoup d’autres), des attaques masculines contre elles et les stratégies qu’elles ont dû employer pour se faire publier ?

MB : Face à leur bêtise, je suis convaincue que certains hommes imbus de leur supériorité en s’attribuant tous les pouvoirs, n’ont pas eu la clairvoyance voire l’intelligence d’imaginer qu’un jour l’histoire les jugerait sur leurs actes et leurs postures. Le nom de bas-bleu est une traduction de bluestockings dont l’origine est anglaise. Il a été employé en France pour exprimer le mépris des hommes pour les femmes instruites, intellectuelles et écrivaines qui seraient forcément ridicules. Ainsi, les bas-bleus cumulent un lot de reproches stigmatisant celles qui négligent leurs obligations domestiques en transgressant le rôle qui leur est dévolu dans la famille. Ces femmes émancipées sont donc des égoïstes qui s’intéressent à l’expression lyrique de leur « moi » et sont forcément stupides. Derrière le dénigrement des femmes de lettres voire des artistes, nous retrouvons le cortège des clichés qui réapparaissent sur l’infériorité des femmes, leur sentimentalité, leur amateurisme. Entre mépris et moqueries se font jour les violences sexistes et misogynes. À croire que tout ce qui peut être féminin déclenche la haine. Si je vous disais que les bas-bleus vont de pair avec les chaussettes roses, ces hommes dits efféminés, inélégamment appelés les vaginards, et parmi ceux-ci Marcel Prévost ou Jules Bois qui prônent un certain militantisme féminin. Du grand chic décidément !

Je pense que vous avez eu l’occasion de découvrir les caricatures d’Honoré Daumier dans le Charivari avec la série des bas-bleus. Parfois cela me fait sourire sur la façon dont les hommes s’inquiètent de ne plus avoir leurs « bonnes » épouses pour coudre un bouton manquant à leur costume. Cette réflexion me fait penser à des slogans de la Ligue d’action féminine pour le suffrage lorsque les femmes expliquaient qu’elles pouvaient faire autre chose qu’écumer le pot-au-feu ou raccommoder les chaussettes, tandis que Louise Weiss, avant la Deuxième Guerre mondiale, offrait des chaussettes reprisées à un sénateur hostile au droit de vote de femmes pour le rassurer. Les stéréotypes sur le rôle des femmes ont la vie dure.

Parmi les attaques masculines contre les bas-bleus, l’écrivain et journaliste Jules Barbey d’Aurevilly raille les femmes comme étant sans créativité littéraire et voulant endoctrinailler le genre humain. Dois-je rappeler, dans la même veine, le mépris des frères Goncourt qui voyaient les femmes comme étant dépourvues de sens littéraire, et que dans le meilleur des cas, ils parlaient de « ces jolis animaux qui atteignent à l’intelligence d’un singe ». Ainsi l’écriture des femmes n’aurait-elle pas de prix ! Sans jouer sur l’ambiguïté, je relève la triste réalité jusqu’à ces dernières années de la quasi-absence de lauréates à des prix littéraires français et internationaux (Goncourt, Noble, Renaudot…) Dans la même veine, l’Académie française a tout fait pour éviter que les femmes ne soient reconnues écrivaines. Je me souviens d’une déclaration de Claude Lévi-Strauss qualifiant les Immortels comme étant une tribu de vieux mâles qui campaient sur la Seine et qu’il ne fallait pas y toucher. La première femme élue à l’Académie française créée au XVIIe siècle (tout de même) futMarguerite Yourcenar en 1980. Cette digne assemblée n’a élu à ce jour que 9 femmes dont la dernière est Sylviane Agacinski en 2023.

Dans ce contexte d’exclusion des femmes de lettres, la seule façon de se faire publier a été de prendre des pseudonymes masculins, le plus souvent à la demande des éditeurs. Il y a celles qui optent pour un pseudonyme en lien avec le nom du village où se trouvent leur famille, comme ce fut le cas pour Henry Grévillequi cache Alice Fleury, qui a dû batailler pendant quatre ans pour se faire éditer avant de prendre un pseudonyme à la demande de son éditeur. Quant à André Léo ou Victoire Léodile Béra, féministe, elle choisit pour pseudonyme d’accoler les deux prénoms de ses enfants. Jeanne Loiseau, poétesse et romancière connue sous le pseudonyme de Daniel Lesueur, plaide pour la création d’une académie littéraire des femmes tout en dénonçant les inégalités de genre. Elles sont nombreuses à tenter de se faire reconnaître comme Victoire Guerrier-Tinayre, institutrice militante socialiste, qui ouvre une maison d’édition à son nom pour publier des ouvrages pédagogiques et qui signe avec Louise Michel sous le pseudonyme de Jean Guêtré l’ouvrage La Misère et les Méprisés etsous un autre pseudonyme de Jules Patyle livre Un rêve de femme.

Pour Amandine Dupin, baronne Dudevant connue sous le pseudonyme de George Sand, celui-ci témoigne de son goût pour la mystification qui l’aide à s’introduire dans les cercles littéraires et artistiques masculins, dans lesquels elle se fait remarquer en se travestissant par le port du pantalon.

FS : Le rôle que les femmes ont joué dans la Résistance pendant la DGM a aussi été sous-estimé. Selon vous, quel a été le pourcentage de résistantes par rapport aux résistants ? Pouvez-vous nous parler de ce qu’a été leur rôle dans ce mouvement et en évoquer quelques figures ?

MB : J’ai toujours été impressionnée par la justesse du discours de Lucie Aubrac en avril 1944 sur les ondes de la BBC lorsqu’elle parle des femmes de France dans la grande armée sans uniforme du peuple français et rappelle qu’elles ont pris toute leur place dans les combats dès le discours de Pétain le 17 juin 1940. Seules ou en couple, les résistantes n’ont pas fait de démarches après la guerre pour la reconnaissance de leurs contributions, ne demandant pas le statut d’ancien combattant, car pour elles, leur engagement allait de soi.

Les quelques chiffres que je puis afficher ne sont pas à hauteur des engagements des femmes dans la Résistance puisqu’elles sont un peu plus de 8,7% titulaires de la Médaille de la Résistance et dans l’ordre des Compagnons de la Libération, il n’y a que 6 femmes sur 1038 ! L’estimation que je peux donner varie entre 12 et 25% de résistantes dans les divers mouvements, des pourcentages flous, car les femmes ont délaissé le processus d’homologation, déclaratif, qui devait être validé par les chefs des mouvements où elles étaient impliquées. Le rôle des femmes, là comme ailleurs, a été minoré et a contribué une nouvelle fois à dévaloriser leur participation tout en fabriquant leur invisibilité. La mémoire est courte n’est-ce pas, comme si personne ne se souvenait comment les femmes avaient remplacé les soldats à tous les échelons de la société lors de la Première Guerre mondiale. Leur rôle a été pourtant essentiel, car dès 1940 elles sont dactylos, agentes de liaison, en charge de la presse clandestine et de sa diffusion, ravitailleuses du maquis ou maquisardes elles-mêmes, convoyeuses de soldats évadés, abritant des personnes recherchées et quelquefois elles sont impliquées dans la lutte armée et les sabotages. Toutes, elles risquent leur vie. Elles sont souvent arrêtées, torturées, déportées, exécutées aussi. Comment ne pas reconnaître le rôle de ces résistantes quand plusieurs d’entre elles ont été co-fondatrices d’importants réseaux de la Résistance. La féministe Berty Albrecht, engagée pour réclamer le droit à la contraception et à l’interruption de grossesse, co-fonde avec Henri Frenay le Mouvement de Libération nationale baptisé plus tard Combat. Arrêtée et torturée par Klaus Barbie, envoyée à Fresnes, elle se suicide et plus tard fait partie des 6 femmes « Compagnons de la Libération » et sera inhumée au Mont-Valérien après un tirage au sort. Comment ne pas citer Marie-Madeleine Fourcade, seule cheffe d’un grand réseau de la Résistance, l’Arche de Noé où elle est au commandement sous le pseudonyme deHérisson en laissant planer le doute sur son sexe et encadre 3 000 agents à forte composante militaire et masculine. Lucie Aubrac et son époux cofondent l’important mouvement de Résistance Libération-Sud en 1940. Je tiens à mettre en avant la discrète Suzanne Levy-Buisson qui cofonde avec Daniel Mayer le Comité d’action socialiste sur les consignes de Léon Blum qu’elle vient régulièrement visiter lorsque celui-ci est interné au château de Bourrassol près de Riom. Arrêtée, déportée à Auschwitz, elle ne reviendra pas. Voilà pourquoi je m’applique à sortir de l’ombre et de l’oubli ces résistantes qui ont tout donné pour notre liberté aujourd’hui.

FS : Une loi sur la parité homme/femme en politique a été votée en 2000. Pouvez-vous nous dire ce que cette loi a changé, et comment les hommes au pouvoir se sont souvent arrangés pour en limiter l’impact ? Quelle est la situation actuelle des femmes en ce qui concerne leur accession au pouvoir politique selon vous ?

MB : Je pense que beaucoup de personnes ont oublié les tergiversations qui se sont succédées autour des quotas rejetés par le Conseil Constitutionnel pour augmenter le nombre de femmes élues. Je rappelle juste quelques chiffres pour expliquer la problématique. En 1945, les femmes ont eu le droit d’être élues et l’Assemblée constituante a pu accueillir pour la première fois 33 députées. Cependant, presque cinquante ans plus tard, le nombre d’élues n’avait pas évolué. Face à ce constat peu admissible, j’ai applaudi la modification de la Constitution suivie de la première loi sur la parité. Ce fut une grande avancée pour la représentation des femmes en politique, tout au moins pour les scrutins de liste. Car il est vrai que dans les autres élections, les hommes ne respectant pas la parité ont été majoritaires dans les cantonales et les législatives. Pour tenter de contrer les dérapages, de nouvelles lois ont été votées. Pour conserver leur place d’élus, les partis ont trouvé une astuce peu glorieuse pour se justifier au regard de la loi, celle d’investir des femmes dans des circonscriptions d’avance perdues.

Comment enrayer toutes ces dérives ? La loi a prévu des retenues financières dans le financement public des partis politiques ne respectant pas la parité. Mais vous imaginez bien ce qui peut se passer. Aujourd’hui les partis préfèrent payer des amendes et présenter moins de candidates femmes. Le constat est sans appel. Ainsi lors des dernières législatives, parmi les partis de gauche, seulement deux sont vertueux, le parti de la majorité présidentielle a présenté plus de femmes mais à droite, dans un autre parti, il y a moins de 50% de femmes ! Certes les amendes sont élevées mais l’alliance entre les hommes et le pouvoir politique a encore de beaux jours devant elle. De plus, je constate que la parité régresse en 2024 puisque la part des députées a diminué de 2,7% soit à peine un peu plus du tiers des élus avec 36,1%. Au Sénat le pourcentage des femmes est de 37,1 %. Des chiffres peu encourageants alors que nous sommes 51,6% de femmes dans la société.

Indiscutablement les hommes continuent d’occuper majoritairement les postes de décision. Seules deux femmes, Édith Cresson et Élisabeth Borne, ont occupé le poste de Première ministre depuis 1958. C’est pourquoi je pense que nous avons encore beaucoup à batailler pour qu’il y ait davantage de femmes à la tête des régions où elles ne sont que 4 pour 9 hommes. Et c’est partout pareil, qu’il s’agisse des présidences des Conseils départementaux ou des Conseils communautaires, dès lors qu’il n’y a pas de contrainte paritaire, le pouvoir est accaparé par les hommes. La parité ne progresse plus et semble même avoir atteint une espèce de seuil ou de plafond comme pour l’égalité salariale.

Dois-je rajouter qu’au sein des exécutifs, les élues occupent plus souvent des postes moins prestigieux. Enfin, la représentativité des élus se pose également pour des catégories de la population. Je veux parler des personnes issues de l’immigration et des milieux populaires qui figurent en mauvaise position, y compris les employées ou les ouvrières qui sont à peine plus de 5% des députés ! Les luttes doivent continuer pour que la majorité de la population, je veux dire les femmes, soient mieux représentées dans ces instances de pouvoir et de décision.

FS : Le droit à la contraception et à l’avortement a fait l’objet de luttes longues et dures face à des gouvernements qui promouvaient des politiques natalistes pour obliger les femmes à faire des enfants, en particulier après les guerres. Pouvez-vous nous parler de ces politiques natalistes et des combats féministes pour que les femmes aient le contrôle de leur fertilité ?

MB : La maternité sacralisée étant la finalité du mariage dans la société du XIXe siècle, cela n’empêche pas pour autant les « tricoteuses » ou « faiseuses d’anges » de pratiquer des avortements dans des conditions difficiles, pour lesquels la justice requalifie certains d’entre eux d’homicides par imprudence. J’y vois là une certaine tolérance tandis que le mouvement néo-malthusien venu de Grande-Bretagne cherche à prévenir les naissances non désirées et lance le slogan « la grève des ventres » repris en particulier par Jeanne Humbert. Le but est de bloquer la trilogie de « chair à canon », de « chair à patron » et de « chair à plaisir » dans laquelle s’inscrivent les destinées des enfants des prolétaires : l’usine, la guerre et la prostitution. Mais rapidement un autre mouvement va s’ériger en opposition, celui des natalistes alors que la saignée de la guerre de 1870 et celle de 14/18 aggrave la dépopulation française. Cela n’empêche pas la féministe Madeleine Pelletier de publier L’émancipation sexuelle de la femme en 1911. À ce moment précis, le pouvoir politique cherche à reprendre le contrôle sur l’utérus des femmes, au point qu’est publiée une loi en 1920 qui assimile la contraception à l’avortement, loi qui se durcit sous le régime de Pétain pour faire de l’avortement un crime en 1942. Au sortir de la guerre, dans les années 1960, est créé le Planning familial avant que la loi enfin soit votée sur l’usage de la pilule contraceptive en 1967, au grand regret d’un certain député hostile au projet qui expliquait que les hommes allaient perdre la fière conscience de leur virilité féconde !

La brèche est ouverte pour continuer les combats pour le droit à l’avortement. Les événements s’enchaînent. En 1971, le Nouvel Observateurpublie le « manifeste des 343 » dans lequel des femmes déclarent avoir avorté. Elles ont été sollicitées une à une par la féministe Simone Iff, tandis que Simonede Beauvoir et Gisèle Halimi fondent le mouvement Choisir la Cause des femmes avant que ne s’ouvre le procès de Bobigny en 1972. Des années riches en luttes féministes, avec la création du Mouvement pour la liberté de l’avortement et pour la contraception (MLAC) en amont de la promulgation de la loi Veil dépénalisant l’avortement à titre provisoire pour cinq ans en 1975, avant son adoption définitive. Autant de pionnières extraordinairement actives qui se sont battues pour l’autonomie et la liberté des femmes que je tenais à rappeler aux jeunes générations, qui ignorent bien souvent que les droits qu’elles possèdent aujourd’hui sont le fruit des combats de leurs aînées et qu’elles feraient bien d’être non seulement vigilantes mais combatives. Comment ne pas réagir en 2024 quand le chef de l’État parle de réarmement démographique ? J’ai ressenti un profond dégoût dans l’utilisation du terme choquant de « réarmement », à la fois réactionnaire et fasciste, qui sous-entend le lancement d’une espèce de guerre masculine contre la liberté des choix des femmes de faire ou de ne pas faire des enfants. Je rappelle que Pétain avait stigmatisé les femmes en 1940 en les accusant de n’avoir pas fait assez d’enfants, une situation qui, selon lui, était une des trois causes de la défaite de la France. Actuellement, la thèse est imprévue. Est-ce qu’on ne sous-entend pas que les femmes seraient responsables de ne pas faire assez d’enfants pour payer les retraites ? Tout ceci dit en termes plus châtiés mais qui témoignent d’un discours mal fondé, dangereux car conservateur et religieux contre les femmes. Qui plus est, pourquoi ne s’interroge-t-on pas sur le fait que l’humanité a épuisé toutes les ressources renouvelables de notre planète tous les ans fin juillet et qu’en parallèle la ressource humaine est pléthorique et suppose juste un peu de lucidité et de solidarité. Ainsi l’histoire se répète-t-elle mais trouve une résonance inquiétante dans nos luttes, d’autant plus qu’il y a une grave régression des droits des femmes dans plusieurs pays européens comme la Hongrie, l’Italie, la Pologne, les Pays-Bas… où l’interruption volontaire de grossesse a été encadrée par de nouvelles législations restrictives alors qu’auparavant elles étaient souples.

FS : Une loi vient d’être votée qui a inscrit le droit à l’avortement dans la Constitution. Qu’est-ce que ça change pour les femmes et est-ce que cela protège réellement le droit à l’avortement face au backlash qui se développe contre ce droit dans divers pays du monde ?

MB : Vous savez, je me suis réjouie que la France soit le premier pays au monde à garantir la liberté de recourir à l’avortement dans sa Constitution par un vote avec plus de 90% des suffrages exprimés. Je suis, comme d’autres, vigilante sur le fait que, si cette inscription donne à l’IVG une plus grande valeur juridique, un parti opposé qui obtiendrait la majorité dans les deux assemblées pourrait faire changer les choses dès lors qu’on repasse par la procédure de la révision constitutionnelle de l’article 89. On ne peut dissocier de cet affichage les recours à l’avortement en hausse ces dernières années et les conditions de prises en charge des femmes qui ne vont pas en s’améliorant, si on se souvient qu’en 15 ans, ce sont 130 centres IVG qui ont fermé et que peu de professionnels pratiquent les IVG. Cette remarque soulève bien entendu la question des moyens alloués à cette politique de santé publique. N’oublions pas que les opposants à l’avortement sont toujours très actifs et se font entendre en évoquant à la fois la fin de vie et l’IVG pour affirmer que l’avortement est la première cause de mortalité en France.

Les retours en arrière sont toujours à craindre et le mauvais exemple donné actuellement par les États-Unis qui remettent en vigueur un décret abrogé en 2021 pour que toute organisation qui perçoit des aides financières soit soumise à la politique anti-IVG, appelée aussi « la règle du bâillon mondial ». Les résultats vont être catastrophiques pour les femmes suite à des coupes importantes dans le financement des programmes de planning familial, de traitement du VIH/sida, de la contraception d’urgence et d’autres services de santé en particulier en Afrique et en Amérique latine. Un mauvais exemple qui peut être suivi par d’autres pays. Ne pas oublier que le corps des femmes n’appartient qu’aux femmes. À nous d’être vigilantes et de nous mobiliser contre les tentatives de voir remis en cause ce droit essentiel pour notre liberté.

Interview de Martine Brunswig par Francine Sporenda

Article publié sur le site Révolution Féministe et repris par le site EntreleslignesEntrelesmots, Licence Creative Commons.

Illustration : Plaque apposée au n° 20 de la rue Servandoni, Paris 6e, où résida Olympe de Gouges (1748-1793), auteur de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Date 1 May 2010 Source Own work Author Wikimedia Commons / Mu. This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.