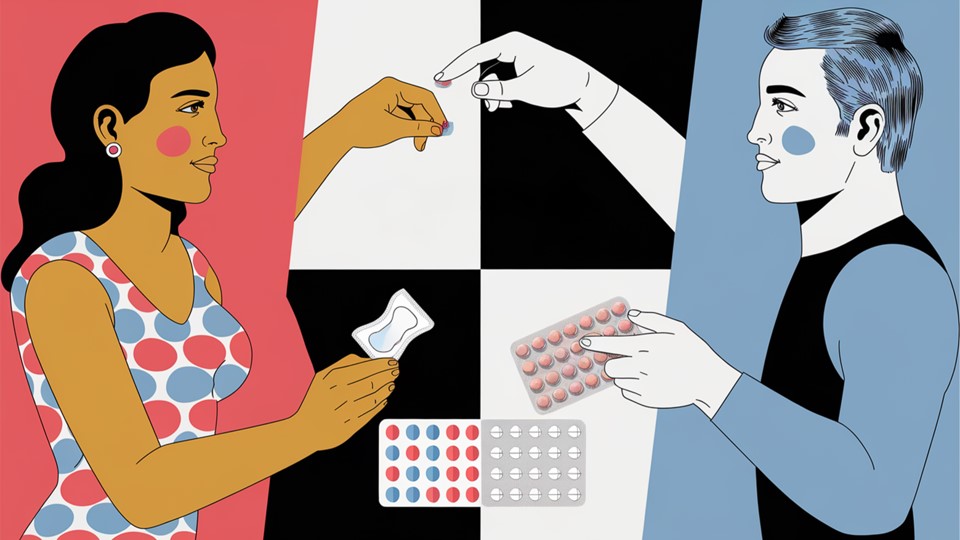

“La contraception masculine est-elle un enjeu féministe ?” La question était posée d’emblée, ce jeudi 4 avril 2024, par l’Université des Femmes qui a mis sur pied un “tribunal” visant non pas à condamner l’engouement actuel pour les moyens contraceptifs dits masculins, mais à déterminer si ce champ de recherche parfois très militant serait, oui ou non, un terrain de lutte féministe. À l’ouverture de la séance, sur la trentaine de personnes présentes, une vaste majorité de “oui” se dresse sous la forme de cartons jaunes brandis haut la main. Un timide “non” ose se frayer un chemin… Il revenait ensuite à trois spécialistes invité·es de se faire entendre pour voir si leurs arguments allaient inverser ou non la tendance : l’andrologue Daniel Murillo dans le rôle de l’avocat de la défense, la militante féministe Caroline Watillon dans celui de la procureure et le gynécologue Yannick Manigart dans le rôle du juge. À la fin de la séance, la question a été posée une nouvelle fois au public des “juré·es”… Quel fut le jugement final ? En attendant le verdict, axelle a mené l’enquête sur les tendances actuelles face aux choix contraceptifs.

Dans un contexte où de nombreuses femmes ne souhaitent plus endosser la charge mentale, médicale et financière que représente le fait de gérer le contrôle de leur fertilité, la contraception masculine a le vent en poupe ces dernières années. Pourtant, cette responsabilité ne repose sur les épaules des femmes que depuis peu : avant les années 1960, les hommes en étaient responsables, la méthode la plus courante étant celle du retrait – le fameux “coitus interruptus”. Si l’on remonte à l’Antiquité, contraception et avortement ne se distinguaient pas : on utilisait toutes sortes d’instruments pour bloquer la réunion des semences et empêcher l’enfant de “prendre corps”. On recommandait aussi aux femmes de sauter sept fois talons aux fesses pour évacuer le sperme.

Petite pastille

Tout change avec la légalisation de la pilule contraceptive – on va y revenir. Mais, bien que longtemps considérée comme le symbole de la libération sexuelle et de l’émancipation féminine, cette petite pastille qui a “révolutionné la vie des femmes” est désormais perçue par beaucoup comme un moyen de contrôle et un danger pour la santé. Des réticences qui vont de pair avec la volonté de pouvoir faire ses propres choix.

Sonia, 32 ans, a grandi au Cameroun et vit aujourd’hui à Libramont. En couple avec un bébé, elle n’a jamais eu recours à la contraception hormonale : “J’avais la chance d’avoir une maman infirmière, assez ouverte quant à la sexualité. Adolescente, je sortais beaucoup : en Afrique, on est vite perçue comme une fille facile, alors j’ai vu un gynécologue. Mais j’étais vierge et je ne voulais pas prendre la pilule, je n’en voyais pas l’intérêt. Plus tard j’ai fait des recherches pour voir ce qui s’offrait à moi comme alternatives. En Belgique, on m’a proposé soit la pilule, soit l’implant. Finalement j’ai choisi le préservatif, et mon compagnon a respecté ce choix.”

Après la naissance de sa fille, Sonia a encore dit non à la pilule : “Mon gynéco m’a mise en garde car, après une césarienne, je ne pouvais pas me permettre de retomber enceinte rapidement. Bien sûr, ce n’est pas pareil d’avoir un rapport avec préservatif, mais je préfère ça que d’être soumise aux hormones.” Quant à la charge mentale que cela représente, elle la trouve plus équitable : “C’est moi qui dois savoir où j’en suis dans mon cycle mais, au moins, on doit penser tous les deux à en acheter et à en prendre quand on part en vacances.”

Les témoignages “anti-piluleé abondent chez les femmes de la génération de Sonia. La photographe bruxelloise Valentine Jamis a rencontré une dizaine de jeunes femmes qui lui ont détaillé les effets secondaires dont elles rendent la pilule responsable – notamment l’instabilité émotionnelle, la prise de poids, les problèmes de peau ou encore la perte de libido : “On oublie que beaucoup de gens se sentent mal à cause de cette pilule, déclare-t-elle. Beaucoup ne se sentent pas prises au sérieux par leurs médecins ou leurs parents et ne se sentent pas légitimes pour en parler.”

Mais à force de diaboliser la contraception hormonale, de nombreuses femmes n’osent plus la prendre alors qu’elle peut aussi, dans certains cas, aider celles qui souffrent de douleurs menstruelles ou de règles abondantes : “Cette injonction anti-hormones elle aussi est mauvaise. Certaines de mes patientes n’osent même plus dire qu’elles prennent la pilule. C’est un nouvel extrémisme !”, alerte Yannick Manigart, gynécologue au CHU Saint-Pierre qui performait le rôle du juge lors du “tribunal” mis en place par l’Université des Femmes.

La pilule ne passe plus

Au siècle dernier, le contexte dans lequel la pilule a vu le jour est bien différent d’aujourd’hui. À l’origine de cette invention révolutionnaire, il y a eu Margaret Sanger (1879-1966), infirmière américaine militante qui luttait contre les ravages des grossesses non désirées dès les années 1910, à New York. C’est elle qui se met en quête de trouver les fonds pour permettre au biologiste Gregory Pincus de mettre au point la première pilule, baptisée Enovid, dans les années 50, époque où le contrôle des naissances est de plus en plus médiatisé.

Le concept de ce contraceptif ? Bloquer l’ovulation en faisant croire au corps qu’une grossesse est déjà en cours, par un apport de deux hormones stéroïdiennes naturellement présentes dans l’organisme (œstrogène et progestérone). Ainsi, le cycle menstruel s’interrompt et empêche toute possibilité de fécondation.

Aux États-Unis, la pilule est commercialisée en 1957 à des fins curatives – pour les femmes qui souffrent de dérèglement menstruel, ensuite comme contraceptif pour les femmes mariées uniquement. Au départ, l’industrie pharmaceutique se montre frileuse : elle pense qu’aucune femme n’acceptera de prendre un médicament sans être malade et que la pilule sera un échec, mais c’est un succès commercial immédiat. Des effets secondaires sont pourtant bel et bien constatés : prise de poids, migraines, acné, maux de ventre, sautes d’humeur, perte de libido, rétention d’eau, troubles vasculaires – les mêmes qui feront cesser les études sur la pilule masculine, dont les premiers essais remontent à 1957, documentés par Gregory Pincus…

Alors qu’elle demeure peu utilisée dans de nombreuses régions du monde (au Japon, elle est illégale jusqu’en 1999), en Belgique, la pilule contraceptive est légalisée en 1967 – la même année qu’en France, où le président De Gaulle reconnaît les arguments du député Lucien Neuwirth (dit “Lulu la pilule”) en faveur du contrôle des naissances. Dans les années 70 apparaissent les pilules de 2e génération et, dans les années 90, celles de 3e génération, moins dosées en œstrogènes, avec en théorie moins d’effets sur la prise de poids et la santé cardiovasculaire.

Néanmoins, trois études publiées dans la revue médicale britannique The Lancet, en 1995-96, pointent le risque accru de formation de caillots dans le sang. En 2010, le scandale éclate avec l’affaire Marion Larat, étudiante bordelaise ayant subi à l’âge de 18 ans un grave accident vasculaire cérébral qui l’a laissée handicapée à 65 %. Cet AVC aurait été provoqué par une pilule de 3e génération, Méliane, produite et commercialisée par Bayer. La jeune femme porte plainte contre le groupe pharmaceutique et ouvre la voie à 130 autres plaintes, concernant 29 marques de pilules. En 2018, après une bataille juridique à rebondissements, elle obtient finalement gain de cause…

“On se contente de la pilule”

En Belgique, cette même année 2018, les données récoltées par l’institut national de santé publique Sciensano dans le cadre d’une enquête sur la santé sexuelle montrent que, si les méthodes évoluent dans le temps, la pilule reste le contraceptif le plus répandu. Elle a cependant été progressivement remplacée en partie depuis 2004 : “La pilule est populaire parmi les jeunes, mais son utilisation diminue avec l’âge au profit d’autres méthodes, surtout le stérilet, la stérilisation et les méthodes de barrière.” Les analyses indiquent que la couverture contraceptive est assez étendue, avec plus de 8 femmes sur 10 qui, dans le groupe étudié, déclarent utiliser un moyen de contraception.

Aujourd’hui, de nombreuses jeunes femmes relatent que le premier choix contraceptif proposé par les professionnel·les de santé reste la pilule. Marushka, 19 ans, la prend depuis trois ans : “Je suis allée au planning familial, on m’a dit que c’était le plus simple et le plus pratique. Jusqu’à présent, ça se passe super bien, je n’ai pas d’effets secondaires. Les préservatifs, ce n’est pas pratique et c’est cher. Le stérilet, on m’a dit que ça faisait mal ; l’anneau, que c’était inconfortable.”

Son compagnon, Antonio, 24 ans, s’était renseigné sur la contraception masculine thermique (CMT) avant de la rencontrer : “Je suis allé voir un urologue, qui m’a dit que la fertilité masculine était fragile et que, si je voulais contrôler ma contraception, c’était le préservatif ou rien. À l’époque, ça a été un sujet de dispute avec mon ex. C’est pas full options pour les hommes.” Marushka ajoute : “On se contente de la pilule mais j’espère que ça va changer, j’aimerais bien ne pas la prendre toute ma vie. Moi, ça va, mais plein de femmes ont des effets secondaires terribles. Ce serait bien que les hommes puissent participer.” Antonio essaie, à sa mesure : “J’ai mis une alarme dans mon téléphone pour qu’elle n’oublie pas de la prendre. Avec le temps, j’ai pris conscience que c’était une responsabilité partagée, je contribue comme je peux.”

Avoir le choix jusqu’au bout

S’il n’est pas toujours évident de tomber sur un·e professionnel·le qui prend le temps de détailler l’offre contraceptive disponible, la question a quand même fort évolué en dix ans. Au Planning familial Collectif Contraception de Seraing, accueillantes et médecins travaillent en parallèle pour proposer aux patient·es le plus large panel contraceptif possible : “Quand une nouvelle patiente arrive, elle est toujours reçue par une accueillante, qui amorce le dialogue avant la consultation médicale”, explique Axelle Mohade, accueillante IVG et responsable EVRAS (éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle), qui étale sur la table le contenu de sa trousse. Stérilets, implant, anneau, préservatifs interne et externe, moulages des organes génitaux, set d’hymens : tout y est. “Parler de contraception, c’est aussi parler d’anatomie, expliquer comment ça agit sur le corps. Le message qu’on délivre, c’est de ne jamais rester avec une contraception qui ne nous convient pas.”

Créé en 1979, ce planning fait partie de la plateforme GACEHPA, qui regroupe les centres extrahospitaliers belges pratiquant l’avortement. Dans la “salle IVG” du dernier étage de cette ancienne pharmacie, lumière naturelle, tissus bariolés et coussins fleuris accueillent les patientes, devant un mur où s’étalent des dessins à la craie et des témoignages laissés par les femmes sur leur expérience. Le centre pratique 400 IVG par an : “Les gens ignorent souvent qu’en Wallonie, 80 à 85 % des interruptions volontaires de grossesse sont réalisées en planning”, précise Mélanie Veronesi, coordinatrice du lieu. La moyenne d’âge pour une IVG est de 29 ans. Deux tiers sont effectuées par médicament, un tiers par aspiration : “Avant, c’était le contraire, mais on a de plus en plus d’informations sur la méthode médicamenteuse, donc on a pu la développer. L’IVG par aspiration, on la pratiquait déjà tous les jours avant sa dépénalisation en 1990 !”

Le nombre d’IVG pratiquées ici annuellement reste stable : une tendance qui rejoint les statistiques nationales : 16.932 IVG déclarées en 2004 contre 17.095 en 2021 (ces chiffres sont ceux communiqués dans le rapport de février 2023, établi à l’attention du Parlement par la Commission nationale d’évaluation de la loi du 15 octobre 2018 relative à l’interruption de grossesse qui encadre désormais l’IVG dans notre pays). “C’est par la prévention qu’on pourra diminuer le nombre d’IVG. On reçoit parfois des femmes qui ont un parcours de vie tellement chaotique que la contraception n’est pas du tout leur priorité, raconte la coordinatrice, mais ce sont des exceptions. On va toujours faire en sorte que la femme ait le choix jusqu’au bout.”

Avec une équipe de 25 personnes et 7 pôles, le planning de Seraing déborde de projets, à commencer par un groupe de parole pour personnes trans et un groupe de travail sur la vasectomie et la contraception testiculaire : “On rencontre plus d’hommes qui osent en parler, qui sont en demande. Si on développe la contraception masculine, ça permettra d’avoir un meilleur équilibre de la charge contraceptive entre personnes porteuses d’ovaires et de testicules au sein de la population”, affirme Mélanie Veronesi.

Pour le moment, en Belgique, seul·es les urologues peuvent pratiquer la vasectomie, à l’hôpital ou dans leur cabinet privé. L’équipe aimerait être formée pour prendre en charge les patient·es qui souhaitent être stérilisé·es : “Ça commence petit à petit, il faut mettre le pied dans la porte : plus on en parle, plus ça va avancer.” Axelle Mohade ajoute : “En consultation, on reçoit parfois des hommes qui veulent se mouiller et endosser la charge contraceptive à la place de leur compagne. Si, dans un couple stable, rien ne marche pour la femme, qu’elle est dans une impasse contraceptive, son partenaire doit pouvoir la décharger. Il faut ramener le champ des possibles chez l’autre.”

Pour Mélanie Veronesi, c’est l’éducation qui doit changer de fond en comble : “On n’a pas confiance dans le fait de confier la charge contraceptive aux hommes car on reste dans une société patriarcale qui n’élève pas encore les garçons face à cette même responsabilité avec laquelle on bassine les oreilles des filles depuis leur enfance, en leur martelant de faire gaffe. Mais à partir du moment où une génération de pères et de mères aura tenu un autre discours, de responsabilité partagée, ça deviendra plus égalitaire.”

Elsa Lebovic, l’une des médecins du centre, nuance toutefois : “Les études montrent que, comme l’homme n’a pas la conséquence directe d’un oubli ou d’un accident contraceptif, la responsabilité dans la prise en charge du médicament est plus difficile à mettre en place.” Elle poursuit : “Ici, les femmes arrivent souvent avec un contraceptif en tête, mais on leur explique tout ce qui existe. On parle des effets secondaires les plus courants mais, actuellement, il y a un tel rejet de la contraception hormonale que, si on fait la liste de tout ce qui peut arriver, ce sera un échec immédiat.” À ses yeux, la bonne contraception est celle qui se choisit au cas par cas : il n’y a pas une seule réponse…

Où sont les hommes ?

Mais où en est-elle, cette contraception masculine qui semble de plus en plus présente dans les conversations ? Dans le roman graphique Les Contraceptés paru en 2021, deux journalistes français, Stéphane Jourdain et Guillaume Daudin, ont enquêté sur les raisons pour lesquelles la contraception masculine peine tant à se développer. Leur point de départ ? La prise de conscience de leur totale méconnaissance des moyens utilisés par leurs partenaires au fil des années. Cet “éveil” masculin à la charge contraceptive semble se répandre : au CHU Saint-Pierre, où il assure une consultation dédiée à la contraception masculine, Daniel Murillo voit défiler de nombreux profils, d’âges et d’origines sociales variées. “J’ai une liste d’attente de six mois”, déclare-t-il.

Jusqu’à présent, on avançait que la contraception masculine ne serait pas rentable pour l’industrie pharmaceutique, faute de demande, donc de marché, mais, aux États-Unis, une étude récente menée par la Male Contraceptive Initiative a démontré que 17 millions d’hommes âgés de 18 à 45 ans seraient prêts à entrer dans la danse. En Belgique, une enquête menée en 2017 par Solidaris démontre, elle, que 39,7 % des hommes seraient enclins à prendre une pilule contraceptive si elle était enfin disponible.

Pour Daniel Murillo, c’est une question de génération : “Les hommes entre 20 et 35 ans que j’accompagne sont plus éveillés et ont tendance à vouloir égaliser les rôles. Ils ont souvent été amenés à s’interroger sur leur fertilité par leur partenaire, mais font ensuite la démarche par eux-mêmes.” Cette enquête confirme aussi que, si les femmes sont éclairées sur le contrôle de leur fertilité par un membre du personnel médical, les hommes, eux, sont éduqués par leur partenaire. Elle est leur premier contact dans ce domaine. “Il y a un vrai manque à combler par l’éducation. Les garçons doivent être éveillés à la responsabilité de leur fertilité. Il faut commencer là”, déclare Daniel Murillo.

Ce spécialiste de la fertilité est l’un des rares médecins belges à accepter de suivre les hommes qui souhaitent se contracepter thermiquement. Développée en France dans les années 70, la contraception testiculaire est restée longtemps clandestine et peu pratiquée. Elle consiste à faire remonter les testicules dans la partie basse de l’abdomen à l’aide d’un slip spécial ou d’un anneau en silicone, 15h par jour, afin que la température du corps, plus élevée que celle des bourses, fasse chuter la spermatogenèse. Un spermogramme permet de vérifier au bout de trois mois si l’on peut être considéré comme contracepté.

Le hic de cette méthode a priori simple et démocratique ? Elle n’est pas encore reconnue par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), faute d’études disponibles. En France, l’ANSM (l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) a dès lors interdit la vente de l’anneau Andro-switch comme dispositif médical en 2021, mais la société Thoreme, qui le commercialise, annonce sur son site que des tests sont en cours. En Belgique, quelques plannings familiaux se sont eux aussi lancés dans le suivi de cette contraception masculine thermique (CMT).

Stérilisation entre amis

Quelles seront les prochaines innovations en matière de contraception masculine ? En France, une contraception hormonale est déjà possible sous forme d’injections hebdomadaires, par utilisation détournée d’un médicament existant à base de testostérone. En Inde, toujours à l’étude, le “RISUG” (Reversible Inhibition of Sperme Under Guidance) consiste à injecter un agent obstructif dans les canaux déférents pour bloquer le passage des spermatozoïdes : un moyen qui s’avère efficace à 99 %.

En attendant, seuls deux contraceptifs sont homologués par l’OMS : le préservatif externe et la vasectomie. Cette méthode de stérilisation masculine est une intervention chirurgicale bénigne qui consiste à couper ou ligaturer les canaux déférents qui transportent les spermatozoïdes à partir des testicules. Elle est considérée comme non réversible, faute d’études sur l’intervention inverse – la vasovasostomie –, qui permet, dans un certain pourcentage de cas, de retrouver sa fertilité. Aux États-Unis, cependant, où la vasectomie est davantage pratiquée, on considère aujourd’hui avec prudence qu’il est possible d’inverser la manœuvre.

Longtemps perçue comme taboue, cette méthode de stérilisation connaît une augmentation significative dans certains pays, dont la Belgique, avec 12.000 vasectomies pratiquées annuellement, dont les deux tiers en Flandre.

Nouveauté de taille, cet engouement ne touche pas seulement des hommes ayant atteint l’âge et la situation familiale où ils ne souhaitent plus avoir d’enfant. “Il y a bien sûr des demandes de la part de cette tranche d’âge, entre 35 et 45 ans, mais je reçois aussi des hommes plus jeunes, qui ne veulent pas d’enfants, explique Daniel Murillo. C’est compliqué car on sait, statistiquement, que ce sont eux qui sont le plus susceptibles de regretter leur choix.” Cette tendance, le gynécologue Yannick Manigart l’observe également chez les femmes de moins de 35 ans qu’il reçoit en consultation, et qui souhaitent d’emblée une stérilisation.

En France, où la vasectomie était définie jusqu’en 2001 comme une mutilation, le nombre a été multiplié par 15 en 12 ans (de 1.940 vasectomies en 2010 à 30.288 en 2022, selon l’ANSM), avec une moyenne d’âge de plus en plus jeune (41 ans, et 39 ans en Belgique). Elle dépasse désormais la stérilisation féminine qui, elle, est en forte diminution. Ces résultats décrivent une tendance à rebours de ce qui est observé dans les pays anglo-saxons où la vasectomie, historiquement très répandue, connaît un léger déclin. Les États-Unis continuent pourtant à innover en ce domaine : le médecin Paul Turek y a lancé le concept de “brosectomie” pour se faire vasectomiser entre amis.

Terrain de luttes

Si la contraception masculine semble bel et bien à un tournant de son développement, en quoi cela est-il ou non un enjeu féministe ? À l’Université des Femmes, Daniel Murillo expose la nécessité de dépasser la “guerre des sexes” et de responsabiliser les hommes. Quand vient le tour de Caroline Watillon de prendre la parole, la partie semble jouée d’avance : le public présent semble conquis par l’idée de faire reposer la charge contraceptive sur les hommes. Ce serait bien là, aux yeux de la majorité, un enjeu féministe… Mais la “procureure” ne se laisse pas démonter et expose fermement ses arguments : “Ce que je critique, ce n’est pas le développement de la contraception masculine, c’est le fait que ses défenseurs ont choisi de la promouvoir en dénigrant la contraception hormonale pour les femmes.”

Sans attendre, elle illustre ses propos en promenant son public sur les réseaux sociaux, où les chantres de la contraception testiculaire tiennent des discours parfois très tendancieux. Citant les chiffres récoltés dans une enquête d’Amnesty International en 2014 sur les violences sexuelles en Belgique, elle rappelle l’importance pour les femmes de rester responsables de leur fertilité et de ne pas accepter de déléguer ce pouvoir aux hommes. “En Belgique, 25 % des femmes se voient encore imposer des relations sexuelles. Dans le contexte patriarcal qui est toujours le nôtre, il est nécessaire pour les femmes de continuer à se protéger et d’encourager, au mieux, la double contraception”, déclare-t-elle, concluant que plus il y aura de moyens contraceptifs disponibles sur le marché, mieux ce sera pour toutes et tous.

Quittant son rôle de partie adverse, Daniel Murillo la rejoint sur ce point : “La priorité de santé publique n’est pas de développer la contraception masculine mais bien de donner accès à la contraception à toutes les femmes.” Il reste néanmoins convaincu que la meilleure manière de changer les mentalités, c’est d’apprendre aux ados masculins à endosser leur responsabilité contraceptive… En fin de soirée a lieu le vote final. Et là, surprise : la tendance s’est inversée ! À cette même question de savoir si la contraception masculine est un enjeu féministe, une faible majorité de l’assemblée – pratiquement paritaire en termes de représentation genrée – déclare désormais que non…

La contraception évolue avec l’âge. Sur environ 35 ans de fertilité, chaque femme va probablement remettre en question ses premiers choix et réfléchir aux suivants. L’histoire de Fatiha, Bruxelloise de 41 ans née de parents marocains, en témoigne.

“J’ai commencé à prendre la pilule vers l’âge de 16 ans, alors que je n’avais pas de rapports sexuels : une dermatologue me l’avait prescrite pour mes problèmes d’acné. Après la naissance de mon premier enfant, j’ai pris la pilule d’allaitement [une pilule microdosée, ndlr] mais ça n’a pas suffi ; je suis retombée enceinte très rapidement. J’avais 27 ans et, dans l’environnement qui était le mien, l’avortement n’était pas une option. Aujourd’hui je trouve que ce choix aurait dû me revenir mais, à l’époque, mon intimité, c’étaient aussi les autres : ma mère, ma belle-mère…

Après la naissance de mon deuxième enfant, j’ai repris la pilule mais je ne me sentais pas à l’aise de devoir y penser tous les jours, alors ma gynécologue m’a proposé le stérilet hormonal. Et là, ça m’a éteinte au niveau du désir, de la libido. C’était le vide, la dépression. Mais je me disais que c’était la seule solution pour ne pas retomber enceinte. J’ai perdu le plaisir sexuel pendant plusieurs années, jusqu’à enlever ce stérilet, et c’est seulement là que j’ai fait le lien : c’était une renaissance ! Alors j’ai utilisé mon droit de veto et j’ai dit à mon mari qu’il mettrait des capotes, point.

Après notre séparation, je n’ai plus voulu utiliser de protection régulière. Quand j’avais des rapports, c’était le préservatif. J’ai eu une relation qui a duré six mois, et j’avais remarqué que mon partenaire avait arrêté d’en mettre, alors je me retrouvais à devoir prendre la pilule le lendemain. J’ai mis le holà et il s’est excusé en disant qu’il n’avait pas réfléchi à la charge que ça me donnerait. Je me suis aussi renseignée pour faire une ligature des trompes [un acte chirurgical à visée contraceptive, permanent et irréversible, ndlr], mais j’ai déjà plusieurs cicatrices sur le ventre, alors ça m’a dissuadée… Avoir une relation, c’est un plaisir partagé… Je trouve qu’au début de ma vie on m’a imposé quelque chose, tandis qu’aujourd’hui, c’est moi qui choisis.”

Quentin, Nivellois de 42 ans, a choisi la vasectomie. Pourquoi ?

“Ma compagne a pris la pilule et porté un stérilet pendant des années et je ne me rendais pas compte de la lourdeur du truc jusqu’à ce qu’elle arrête. Et là, j’ai vu son soulagement ! Il était temps que ça change et que je prenne en charge la contraception dans notre couple. Un jour, j’ai lu un post Facebook d’un gars qui racontait son expérience de la vasectomie avec humour : ça m’a ouvert les yeux. J’ai pris rendez-vous chez un urologue, qui a d’abord questionné mes motivations parce que je n’avais pas encore 40 ans, mais j’ai expliqué que ma compagne et moi ne voulions pas d’autres enfants, et il m’a tout de suite exposé la marche à suivre. C’est mineur comme intervention : c’est juste un jour en clinique et basta, le lendemain je n’avais déjà presque plus mal.

Depuis lors, j’en entends parler davantage autour de moi, j’en vois d’autres sauter le pas. J’en vois aussi qui se crispent, qui brandissent l’argument que ça touche à ce qu’il y a de plus masculin en eux. Comme tout le monde, j’ai eu des doutes, je me suis demandé si ça allait changer quoi que ce soit à mes érections et à notre vie de couple mais, au contraire, ça a simplifié les choses, et ça m’a semblé normal de m’investir là-dedans.”